AI绘典故,带您云打卡湖湘中医药文化地标

湖南拥有历史悠久、底蕴深厚的中医药文化,“惟楚有材,于斯为盛”,医亦为材之一。

在中国医学史上,湖南自古有神农尝百草卒于茶乡、苏耽橘井泉香救百姓于瘟疫、医圣张仲景任太守坐堂行医、药王孙思邈龙山采药等典故,承载着医祖、道医、医圣、药王等中医大家,又有堪称中国医学稀世壁玉之马王堆古医书,神奇的土家医药文化在湘西相传千百年,让湖湘中医药文化更加厚重。

2022年5月,省政府印发《湖南省建设国家中医药综合改革示范区实施方案》,提出要进一步加强对湖湘中医药文化的挖掘、整理和研究,建设炎帝陵、马王堆、仲景祠、药王殿、橘井泉、老司城等一批中医药文化地标。

富有浓郁湖湘特色的中医药文化地标,是湖湘中医药文化传承与发展的重要组成部分,在新时代依托现代化的方式和创新,成为展示湖湘中医药文化魅力的重要窗口。通过AI绘出的典故,一起领略湖湘中医药文化魅力。

长沙马王堆

|医书惊艳世人|

1972年1月至1974年初,考古工作者在长沙东郊的马王堆相继发掘了3座西汉古墓,出土了一大批珍贵文物,惊艳了世人。

在三号墓出土的一个长方形黑色漆盒中,叠放着16种竹木简牍和帛书,包括《足臂十一脉灸经》《五十二病方》《养生方》《胎产书》《导引图》等大量与中医药相关的竹木简牍和帛书,涵盖了中医基础理论、诊断、妇产科、儿科、五官科、方药、房中、药膳等多个学科。其中,《足臂十一脉灸经》和《阴阳十一脉灸经》对经脉的生理、病理和治疗方法进行的描述,可认为是中医经络学说的雏形。

经考证,出土的帛书《五十二病方》,比成书于春秋战国时期的《黄帝内经》可能还要早,书中记载了52种疾病,还提到了100多种疾病的名称,共载方280多个,所用药物计240多个,这是我国现在所能看到的最早的方剂。《五十二病方》的发现,补充了《黄帝内经》以前的医学内容,是一份珍贵的医学遗产。

游客在湖南博物院长沙马王堆汉墓陈列展厅参观。政协融媒记者 闫利鹏摄

马王堆汉墓医书的发现,改写了先秦时期湖湘医学史,填补了中国古代医学史的空白。这些医书对于研究古代医学史和传统中医的源流具有重要的学术价值,为理解中医理论体系的形成和发展提供了重要线索。

一代又一代湖湘中医药研究工作者针对马王堆医学,持续了50余年的挖掘与传承,2024年汇编了《马王堆医书译注》《马王堆汉墓出土医书十六种》两本书。从养生理念推广到医疗技术运用,再到产品研发等,湖南持续用新的发现和解读擦亮马王堆中医药文化名片,让马王堆医学“活起来”,推动湖湘中医药的快速发展。

长沙仲景祠

|“医圣”济世救民|

在长沙市蔡锷北路张仲景祠故址,矗立着张仲景雕像,这是人们对在郡府殿堂诊病开方的张仲景的最好纪念。

张仲景祠,又名张公祠,是专为纪念我国东汉时期的长沙太守——张仲景而修建的。多年前,张仲景祠已不复存在,但在旧址设有碑记,并建有湖南省中医院。

矗立在长沙市蔡锷北路张仲景祠故址的张仲景雕像,成为人们敬仰和纪念“医圣”的地标建筑。政协融媒记者 付栎摄

张仲景,河南南阳人,著有《伤寒杂病论》一书,被誉为“医圣”,他在长沙任太守时坐堂行医的故事流传至今。

相传张仲景非常关心人民疾苦,那时正值瘟疫流行,许多贫苦百姓慕名前来求医。他对前来求医者总是热情接待,细心诊治,从不拒绝。一开始,他处理完公务后,在后堂或自己家中给人治病。后来,由于前来治病的人越来越多,他干脆把诊所搬到了长沙衙门大堂,并择定每月的初一和十五两天公开坐堂应诊,分文不取,首创了名医坐大堂的先例。

一时间,经张仲景救治的百姓不计其数,他也由此获得了百姓的拥护和爱戴,人称“张长沙”,甚至把学医之举称为“问道长沙”。他坐堂行医的义举,为后世许多医生仿效,并演变到药店挂牌应诊,称为“坐堂医师”,方便病人就医取药,逐渐形成中医的一种重要行医方式。

后人为纪念张仲景济世救民的胸怀,把中药铺称为“堂”,如“九芝堂”“同仁堂”等;把医生在药铺里坐诊的行为,称为“坐堂”;名老中医收徒,都必行“拜仲景先师礼”。

在政务、行医之余,张仲景刻苦学习《黄帝内经》,他确立的辨证论治的原则,是中医临床的基本原则,是中医的灵魂所在,被后世医家誉为“万世宝典”和“众方之祖”。

株洲炎帝陵

|弘扬中医药文化|

炎帝陵,位于株洲市炎陵县鹿原陂。作为中华民族始祖炎帝神农氏的安息圣地,炎帝陵不仅是重要的历史文化遗址,也是中医药文化的重要象征。

株洲炎帝陵景区里的炎帝神农氏石雕像,炎帝被誉为中医药始祖。资料图

炎帝神农氏尝百草、制医药,开创了中医学的先河,奠定了中医药学的基础,被誉为“医药始祖”。据西汉时期的《史记》实录,为“宣药疗疾”,救夭伤人命,使百姓益寿延年,炎帝神农氏跋山涉水,尝遍百草,了解百草平毒寒温之药性。为找寻治病解毒良药,他几乎嚼尝过所有植物,“一日遇七十毒”,发现了具有攻毒祛病、养生保健作用的中药。由此令民有所“就”,不复为“疾病”,故先民封他为“药神”。炎帝神农氏终因误尝断肠草而死,葬于长沙茶乡之尾。

“味尝草木作方书”便是人类医学科学的发端,神农亲验本草药性,是中药的重要起源。后人总结他的经验写成了中国药物学著作《神农本草经》,成为中国最早的中草药学经典之作。后世本草著作莫不以此为宗,对中医药的发展产生了积极影响,形成了如今世界闻名的中医药宝库,至今仍是临床用药的法规准则。

神农氏尝百草的故事广为流传。为了祭奠炎帝,西汉时期就建有炎帝陵,唐代已有奉祀,至宋代又建有炎帝庙。近年来,炎陵县分别在炎帝陵景区、炎帝陵周边乡镇、县中医医院等地,建成独具炎帝中医药文化特色的地标,丰富中医药文化内涵,弘扬炎帝中医药文化,拉近中医药与群众的距离。

郴州橘井泉

|传承医德之风|

“橘井”与“杏林”“悬壶”一样,在中医学界脍炙人口。那么“橘井”一词出自何处?与湖湘中医又有着怎样的渊源呢?“橘井”讲的是西汉时期的道医——苏耽。

据刘向《列仙传·苏耽传》载,湖南古时瘟病横行,西汉文帝时期,有一位叫苏耽的道人,身怀绝技,喜爱神仙养生之术,人们称他为“苏仙”,他对母亲极为孝顺,后得道成仙。在成仙之前,苏耽嘱咐母亲:“明年天下会有一场大的瘟疫,用我们院子里的井水和橘树能够治疗。如果有人患病了,给他一升井水和一片橘叶,煎汤饮服,马上可以痊愈。”

第二年,果然如苏耽所言,天下瘟疫大行,苏耽的母亲便遵照儿子嘱咐,用井中泉水泡橘叶施救众乡邻,救人无数。等瘟疫过后,人们就看到有一条龙从井里飞腾而起,直冲云霄,于是人们就认定蟠龙乃苏耽所化,以救万民。

从此,医学史上就有了“橘井泉香”的典故,后来“橘井”一词慢慢演化为中医药的代名词,为湖湘中医文化增添了传奇色彩。过去,医家常常以“橘井”一词或橘、杏并用来为医书取名,诸如《橘井元珠》《橘杏春秋》等,寓意深刻。

据传,苏耽修道成仙所在地被后人改名为“苏仙岭”,位于郴州市苏仙岭上的苏仙观、飞升石、鹿洞,以及郴州市第一中学内的橘井,都是纪念苏仙的遗迹。

坐落在郴州苏仙岭脚下的橘井泉香中医文化馆。欧阳常海摄

如今,“橘井泉香”不仅是中医文化的重要象征,还被用于中医药文化宣传教育。郴州市将“橘井泉香”作为中医药文化品牌,在苏仙岭下建设了“橘井泉香中医文化馆”,让更多游客和市民了解“橘井泉香”的故事。此外,“橘井泉香”还被写入儿童启蒙读物和文学作品中,成为医德教育的重要内容。

娄底药王殿

|擦亮“药王”品牌|

自古医药不分家,湖湘沃土有医学开创者,自然也少不了“药王”——孙思邈的青睐。孙思邈与湖湘中医之缘结于涟源龙山,龙山自古就是“天下药山”,孙思邈的《千金要方》就是在这里撰写的。

孙思邈一生致力于医学临床研究,是继张仲景之后中国第一个全面系统研究中医药的先驱,对内、外、妇、儿、五官、针灸各科都很精通,有24项成果开创了我国医药学史上的先河。

孙思邈长期居住于龙山采药、治病,许多地方都留下了他的足迹。如种药地“圣草坪”,采药地“药柜山”,孙家桥村全村都姓孙,据考证系孙思邈嫡传后裔,已经繁衍了30余代。

据传,孙思邈曾带徒弟刘神威上山采药,路遇一家出殡,一老妪悲痛欲绝。孙思邈细观灵柩,见棺下尚有鲜血渗出,忙问老妇,死者何人何因。老妪回是她苦命难产的女儿。孙思邈又问死去多长时间了,得到才几个时辰的答复后,他沉思片刻,说服老妇打开棺木,并让刘神威取出银针,对准穴位扎去。少妇缓缓苏醒过来,接着婴儿也呱呱落地。从此“药王”的名声传遍龙山内外,前来求医问诊者络绎不绝,孙思邈不论贫富贵贱,有求必应,免费治疗,深受百姓爱戴。

位于涟源市龙山岳坪峰的药王殿始建于唐代,为纪念“药王”孙思邈而建。资料图

如今,在龙山海拔1500米的岳坪峰顶,有一座为感怀孙思邈而建的药王殿,是“全国十大药王古殿中建殿时间长,保存好,很有研究开发价值”的圣殿。

此外,龙山地区拥有丰富的中药材资源,是湖南重要的中草药基因库,被誉为“天下药乡”。这里生长着石斛、竹荪等多种珍稀植物,为中医药文化的传承与发展提供了物质基础。

近年来,娄底市结合现代科技手段,将中医药文化与旅游、康养等产业相结合,打造了龙山药王谷景区等文化旅游项目,进一步提升了湖湘中医文化的影响力。

湘西老司城

|土家医药记忆|

湘西土家族苗族自治州有着丰富的民族医药自然资源和悠久的民族医药发展历史,花垣边城发现了3万多年前的药王洞遗迹;里耶秦简中记载了2000多年前湘西先民的医药日常;拥有800多年历史的世界文化遗产老司城,土司王宫设有专门医官。

地处武陵山脉腹地的老司城,位于永顺县,作为土司制度的发祥地,这里不仅在政治、经济和文化上具有重要地位,同时也承载了丰富的土家族医药文化。

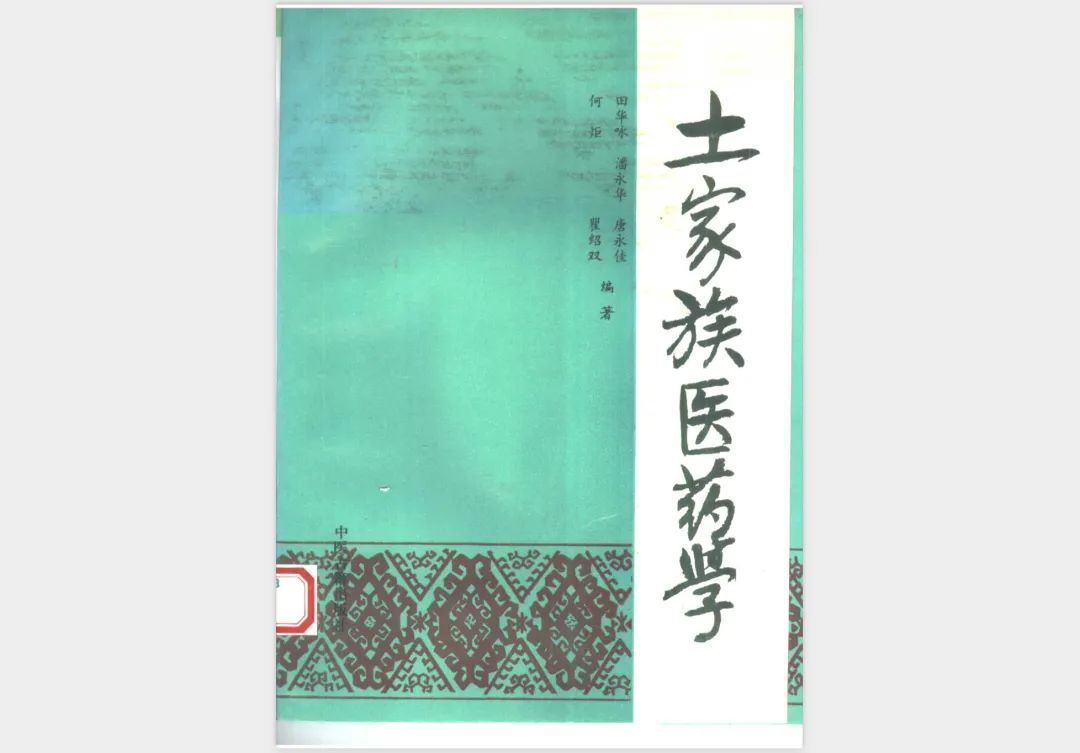

土家族有语言而无文字,在千百年的生活中积累了丰富的防病治病经验,并通过口口相传的方式保存下来。根据近年来土家族医药学者的研究和对文献古籍的考证,土家族医药起源可以追溯到2000年前,土家族医药萌芽于春秋战国时期,形成于秦汉,发展于唐宋,明清得以提高,经历了从“口传医学”到“文传医学”等五个发展时期。

土家族人民将治病救人的医生尊称为药匠,土家族医籍用自然界的天、地、人三元关系来认识人体生理和病理变化规律,形成“三元学说”学术思想。土家族水师、药匠都是从学药、学医、学服侍的三位一体模式走出来的,土家族医学历史上称为医药一家、医护一家。

《土家族医药学》的出版,标志着土家族医学从“口传医学”演变到“文传医学”。资料图

近年来,湘西州先后整理和出版了30多部土家医药著作,《土家族医药学》《土家族医学史》《土家医方剂学》等学术著作填补了国内同类研究空白,为土家族医药的研究与应用奠定了理论基础,也为土家族医药事业发展扎下深根。

据悉,今年3月底,位于老司城中的代表土家族医药的历史文化展览馆即将开馆,通过向公众介绍土家族医学起源与发展、医药代表人物,展示土家族医药地道药材等形式,推介土家族中医药文化。

以下是湘声报版面——

文 | 政协融媒记者 肖君臻

通讯员 黄汀 覃长科 莫素莹 刘忠

图 | 除署名外,均为AI生图

标准

标准

A

A