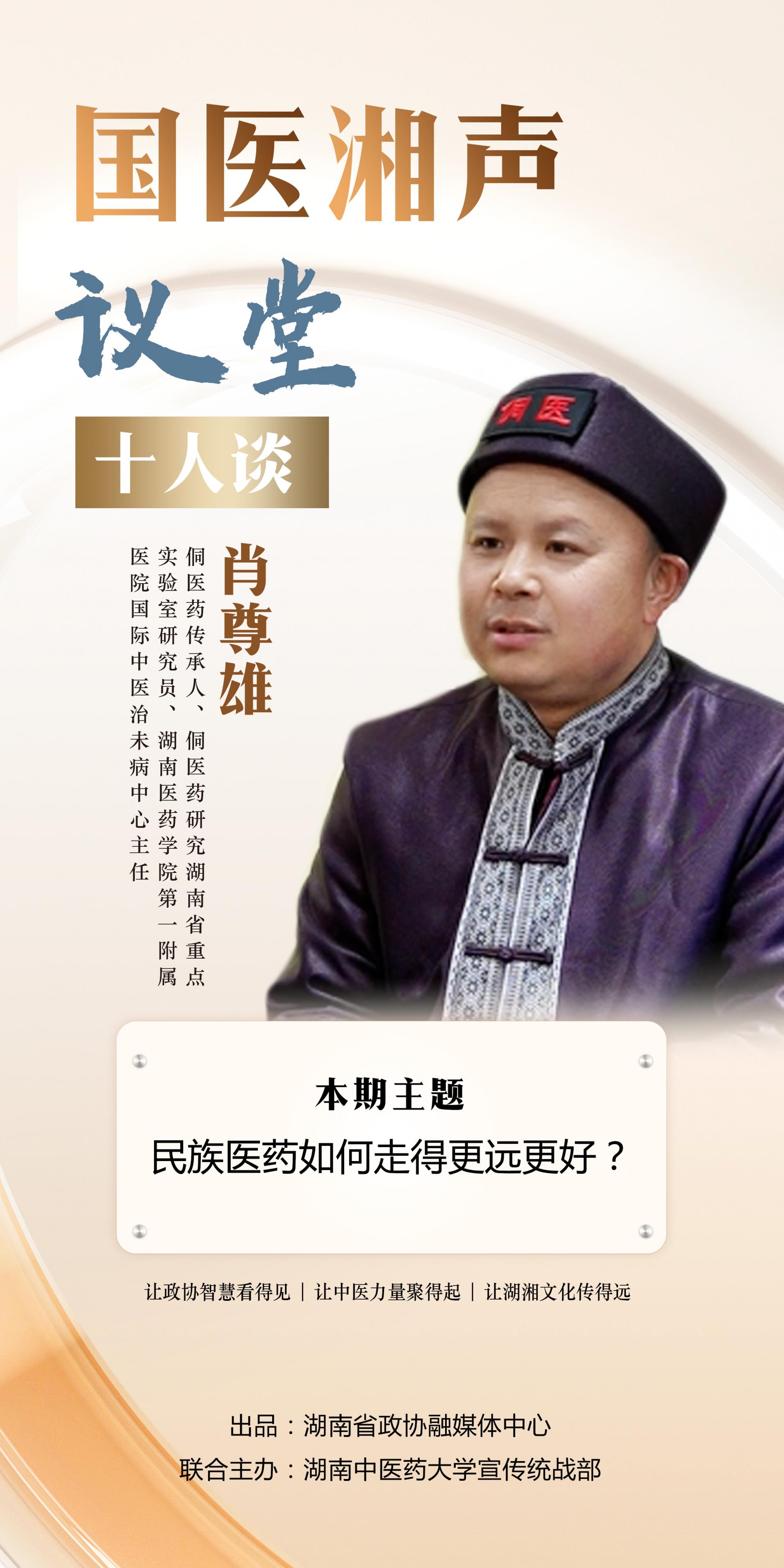

肖尊雄:激活民族医药生命力,构建协同创新发展新格局 | 国医湘声·议堂

少数民族医药作为中华文明的重要瑰宝,凝聚着各民族数千年的生命智慧与文化基因,在守护群众健康中发挥着独特作用。面对现代化进程中其传承与发展遭遇的重重困境,构建多方协同的创新生态体系已迫在眉睫。

当前,湖南少数民族医药的传承发展面临多重挑战。

人才传承危机日益严峻,老一辈民族医师数量逐年递减,其积累的独门诊疗技艺、精妙的药物配伍经验濒临失传,年轻群体因传统口传心授效率低下、待遇保障不足等现实困境缺乏热情,传承链条岌岌可危。

基础理论研究深度不足,民族医药独特的医学体系难以通过现代科学标准验证;新药研发受技术壁垒高、研发周期长、资金投入大等因素制约,以及成果转化困难,导致民族医药在现代医疗市场中竞争力薄弱。

政策保障不足,医保政策对少数民族医药支持力度有限,众多特色诊疗项目和药物未纳入报销范围;民族医医疗机构数量稀少、建设标准滞后,普遍面临资金短缺、设备陈旧、人才流失等问题,严重限制了服务能力提升。

民族医药文化内涵挖掘不够深入,缺乏系统有效的宣传推广,导致公众认知度和接受度较低,难以形成广泛的社会影响力。

破局之路,需多维度协同推进。对此,我提出以下几点建议:

在人才培养上,建议构建“院校教育+师承教育”双轨并行的培养体系;推动高校开设民族医药专业,建立标准化课程体系;完善师承教育激励机制,通过专项补贴、职称评定倾斜等政策,激发师徒传承活力,实现理论知识与实践经验的有机融合。

在科研创新上,建议设立专项基金支持基础理论研究,运用现代科技手段“解码”民族医药作用机制;搭建产学研深度融合平台,加速新药研发与成果转化进程。

在政策保障上,建议完善法律法规,明确民族医药法律地位,扩大医保覆盖范围并提高报销比例;加大对民族医医疗机构建设投入,优化营商环境,吸引社会资本参与。

在文化传承上,建议深入梳理民族医药文化内涵,借助新媒体传播矩阵、开展非遗申报、进行专长绝技挖掘保护、举办民族医药文化节等多元形式,提升其社会认知度;积极开展国际交流合作,推动民族医药走出国门、走向世界。

目前,湖南医药学院依托省侗医药重点实验室,通过系统挖掘整理侗医理论体系、科学制定药物标准、加快建设侗医专科医院等系列举措,已取得阶段性成果。但民族医药的长远发展,需要政府、学界、业界与社会各界凝聚共识、协同创新,方能让这些承载着民族智慧的瑰宝在新时代焕发蓬勃生机,为人类健康事业贡献力量。

文字整理 | 政协融媒记者 黄璐

编辑:邓骄旭

标准

标准

A

A