特稿丨“红石榴”花开天山下!铸牢中华民族共同体意识的湖南援疆实践

9月24日,率中央代表团出席新疆维吾尔自治区成立70周年庆祝活动的中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平,在听取新疆维吾尔自治区党委和政府工作汇报时指出,铸牢中华民族共同体意识、推进中华民族共同体建设,推进我国宗教中国化,加强文化润疆、注重以文化人,引导各族干部群众树立正确的国家观、历史观、民族观、文化观、宗教观。

9月23日下午,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在乌鲁木齐亲切接见新疆各族各界代表,并同大家合影留念。新华社

中共中央政治局常委、全国政协主席、中央代表团团长王沪宁在25日上午举行的新疆维吾尔自治区成立70周年庆祝大会上发表讲话时说,70年来特别是新时代以来,在党的领导下,新疆各族人民共同当家作主,不断夺取社会主义革命、建设和改革开放的伟大胜利。以习近平同志为核心的党中央坚持从战略上审视和谋划新疆工作,确立新时代党的治疆方略,推动新疆各项事业取得历史性成就,新疆同全国一道打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会,新疆各民族大团结不断巩固深化、中华民族共同体意识深入人心,各族人民像石榴籽一样紧紧抱在一起、昂首阔步走在中国式现代化道路上。

天山南北展欢颜,情暖边疆万象新。湖南政协融媒推出特稿,展现新疆70年辉煌成就中的湖南力量,记录下芙蓉雪莲并蒂开的深厚湘疆情。

金秋,辽阔的新疆瓜果飘香,迎来丰收的喜悦。

建工厂、做电商、盖新房、搞民宿……眼下的新疆吐鲁番市高昌区亚尔镇新城片区西门村,乡村特色产业办得红红火火。“南有十八洞,北有西门村”——西门村与湖南花垣县双龙镇十八洞村结对共建以来,借鉴精准扶贫经验,带动530名群众就近就业,2024年村级集体经济收入达128万元,比10年前翻了10倍。

这只是历久弥新、渊源流长的湘疆情缘中一个动人的篇章。

70多年前,八千湘女挥别故土亲人,奔赴天山屯垦戍边,用青春和热血在新疆演绎了壮丽之歌。

1998年湖南对口支援吐鲁番市,湖南省首批援疆干部进疆。2014年湖南对口支援新疆生产建设兵团221团。

27年载春秋,一批又一批湖南援疆人带着“功成不必在我”的精神境界和“功成必定有我”的历史担当,跨山越岭而往,同心接续前行。

从湘江到天山,穿过时间的长河,跨越3000公里的距离,湖南始终以赤诚之心、务实之举深耕对口援疆事业。截至2025年6月,湖南省已累计投入援疆资金超50亿元,实施项目600余个,派出10批1363名干部人才,并将“敢为天下先”的湖湘精神与边疆发展需求深度融合,培育出覆盖产业、医疗、教育、文化的全域化援疆品牌——“红石榴”,探索出了一条有形、有感、有效铸牢中华民族共同体意识的实践路径。

这是一幅画

以“红”铸魂,彰显湖湘内蕴特色

湖南,一方英雄辈出的热土,红色基因深植血脉。如何让这抹“红”在新疆绽放光芒?湖南援疆工作队以文化润疆为笔,绘就了一幅红色精神跨越山河、直抵人心的壮丽画卷。

2025年“红石榴·我的韶山行”吐鲁番市青少年红色研学活动团在韶山毛泽东同志故居参观。 辜鹏博摄

走进毛泽东同志故居,在“为人民服务”纪念墙前庄严宣誓;在岳麓书院,与湖南学子共同诵读《论语》,感受中华优秀传统文化的魅力……6月6日,由湖南省援疆前方指挥部和吐鲁番市委统战部共同协调推动的2025年“红石榴·我的韶山行”吐鲁番市青少年红色研学活动启动,来自新疆吐鲁番市的100名师生代表从韶山出发,开启一趟为期5天4晚的红色文化研学之旅。

吐鲁番市高昌区第一中学八年级学生魏兴昌说:“非常开心能有这次宝贵的研学机会,我怀揣崇敬之心,在湖南认真学习红色文化,将革命先辈的崇高精神和湖湘文化的精髓带回吐鲁番,与更多同学分享。”

8月26日,首期“石榴籽同心营”——各族青少年交流活动在湖南开营。吐鲁番市30名各族青少年代表在长沙、韶山、凤凰、麻阳等地,开展为期7天6晚的深度研学实践。

在吐鲁番实验中学,“红石榴”湖南援疆班熠熠生辉,湘吐优秀教师共同执教,革命传统、民族团结、感恩教育融入日常。152所吐鲁番学校与162所湖南学校“结对牵手”,“红石榴”湘吐同心平台无限畅联,实现湖南优质教育资源对吐鲁番所有学校、教师和学生的精准覆盖;2024年,“红石榴·湘吐同研云课堂”案例获中央主题教育办肯定,“组团式”教育援疆做法获评全国“区域教育高质量发展实践案例”。

此外,“湘吐少年手拉手”活动已连续举办5届,累计组织2000余名两地少年开展书信往来、线上联谊。

2024年8月,湖南省援疆支持共青团吐鲁番市委组织全市60名少先队员赴长沙、湘潭等地开展“石榴籽·祖国行”民族团结一家亲融情夏令营活动。

让新疆孩子走进湖南,也让湖南孩子读懂新疆。一个个温暖行动,春风化雨般润人心、塑未来。红色,不再是书本上的颜色,而是流淌在两地青少年血脉中的共同基因。

“从韶山冲的红太阳到吐鲁番的葡萄沟,红色的火种在这里从未熄灭。”走进由湖南专项投建的,吐鲁番市“芙蓉天山·八千湘女上天山”历史陈列馆,近千幅图片、百余件(套)实物、10余处微缩场景,生动再现了湘女们扎根边疆谱写巾帼传奇的峥嵘岁月。

除此之外,湖南省对口支援新疆历史陈列馆、葡萄沟红色记忆博物馆等湖南专项投入打造或改造提升的多个红色文化教育基地,是展现湘疆深情、传承红色精神的重要窗口,已累计接待参观游客超30万人次,成为新疆红色文化新地标。

红色文化传承守正创新,红色阵地构筑精神家园,红色基因深植教育沃土……红,是“红石榴”品牌的根与魂。它从湖南红色沃土中破土而生,在天山南北焕发新生,为铸牢中华民族共同体意识夯实了思想之基。

这是一条路

以“圆”聚力,绘就温暖幸福底色

圆,是石榴的形状,是团圆的象征,更是共同富裕的梦想。湖南援疆工作队始终把保障和改善民生作为对口援疆工作的出发点和落脚点,努力让一个个梦想“圆满”落地,帮助解决当地群众急难愁盼问题。

“以前看病要跑几十公里,现在在家门口就能找‘毛医生’看专家号。”在吐鲁番市高昌区恰特喀勒乡卫生院,74岁的回族老人刘德喜拿着刚开好的药方,连连称赞。

岂曰无衣,与子同袍。这座由湖南全额投资建成的卫生院,于2024年10月投用,建筑面积4000平方米,配备现代化医疗设备,让周边3.5万名群众在家门口享受优质服务。

吐鲁番市高昌区恰特喀勒乡曙光村,红石榴·湖南援疆“毛医生”医疗队开展“看病润心走基层”活动。王立三摄

“毛医生”不是一个人,而是一群人的名字,是毛主席家乡来的医生,是“党派来的亲人”。湖南省第十批援疆医疗队进疆后,118名专业技术人才用70余项新技术、159项新项目,筑牢群众健康基石。“毛医生”用足迹走街串巷,深入开展基层巡回义诊,惠及群众3.1万余人次。2025年三八国际妇女节前夕,“毛医生”医疗队荣获“全国巾帼文明岗”称号。

今年8月19日,吐鲁番市实验中学新校区迎来首批新生。这所由湖南援建,可容纳3600名学生的新校园,现代化教学楼、综合楼、学生宿舍楼、食堂等设施一应俱全,不仅配备了智能教室、实验室及标准化运动场,同时引入“互联网+教育”云课堂系统,可实现与湖南多所名校的实时教研互动。

8月19日,吐鲁番市实验中学新校区,学生正在军训。作为湖南援建的“组团式”教育援疆试点项目,新校区总投资1.89亿元,其中湖南援疆资金达8000万元,占地243.9亩,能容纳3600名学生,校内智能教室、实验室和标准化运动场一应俱全。谢懂飞 摄

8月以来,吐鲁番市实验中学、鄯善红石榴船山学校等多所由湖南援建的学校在吐鲁番市相继投入使用。

不仅着力改善硬件条件,湖南以“组团式”教育援疆,常态化互派教育教学人员,发起“麓山课堂”等项目,上线“红石榴·湘吐同研云课堂”和“红石榴·教育名师大讲堂”等,助力提升吐鲁番教学水平。

“同学们,要让你们的镜头成为‘会说话的眼睛’。”9月3日,“红石榴·照见计划”摄影美育项目正式落地鄯善县,为当地青少年打开了用镜头探索世界的全新大门。

“红石榴”湖南援疆班本科上线率连续多年100%,一本上线率稳定在96%以上,成为无数边疆学子逐梦的摇篮。

近年来,湖南将80%以上援疆资金投向基层和民生领域,实施了一批“建一个项目、兴一方产业、富一方百姓”的示范工程。

在鄯善县连木沁镇阿斯坦村,31米长的援疆桥横跨溪流,2000平方米美食广场香气扑鼻,3100平方米露营基地游人如织。这个曾经的“落后村”,在湖南650万元援疆资金支持下,蜕变为网红打卡地,2024年村集体收入突破20万元。

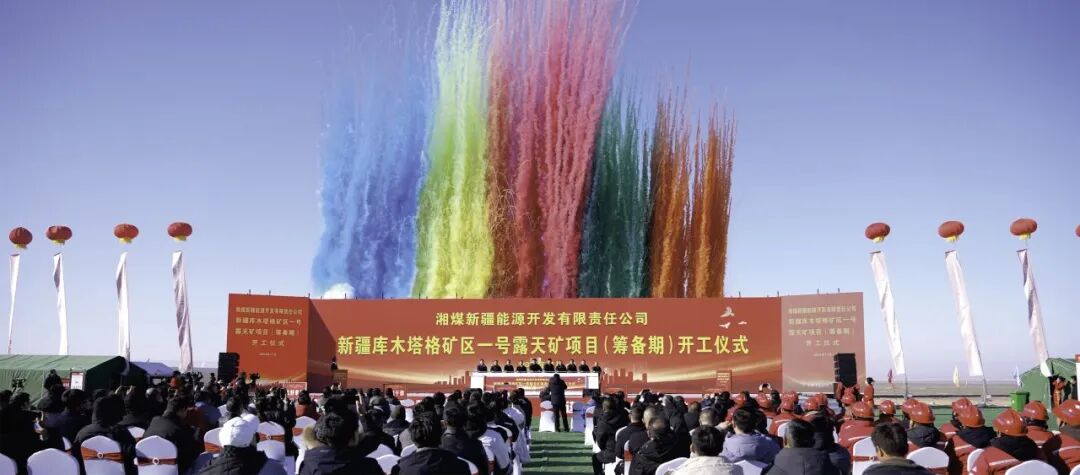

库木塔格矿区一号露天矿项目(筹备期)开工仪式。

当前,鄯善县库木塔格矿区一号露天矿项目建设如火如荼。这座年产1000万吨的矿山投产后,将为当地提供约900个就业机会,每年带来6亿元税费收入。这是湖南省产业援疆重点工程,也是湖南“牢记中央所托、紧扣当地所需、竭尽湖南所能”,深化双方能源合作的重要成果。

产业援疆的核心在于变“输血”为“造血”。立足吐鲁番资源禀赋,湖南充分发挥自身优势,坚持支援与合作并重,引大批优质项目落地,为吐鲁番经济社会高质量发展注入强劲动能。

这两年,在湖南省第十批援疆工作队的推动下,两地共同举办“湖南制造进新疆·吐鲁番行”“民营企业进边疆”等5场产业对接活动,累计签约投资额达36亿元。中联重科、中车株洲所、希迪智驾等湖南优势企业,纷纷进疆落子布局。

目前,湖南已有350多家企业进疆投资、投资额超500亿元,在疆投资兴业的湖南人达20多万。产业援疆,不仅激活了吐鲁番经济发展动力,也拓展了“疆品入湘”的通道和平台。

湖南零售业兴盛优选进驻吐鲁番后,通过电商平台累计销售新疆农特产品超1.5亿元,带动2万余吨葡萄、哈密瓜等优质农产品,进入湖南大小超市和老百姓的餐桌。

吐鲁番市高昌区亚尔镇塔克托维村,湖南省农产品检验检测柔性援疆“小组团”专家隆雪明(左)正在指导同事在草莓种植基地抽样。王立三摄

从产业互促、产销对接,再到园区共建,湖南创新设立1.6亿元专项资金,实施园区软实力提升工程,推动湖南湘江新区(长沙高新区)与吐鲁番各园区在产业链共建、招商平台共享等9个维度深化合作。

几年来,吐鲁番市园区新增专精特新企业19家、高新技术企业37家,工业增加值由95.5亿元增加到253.57亿元,年均增长27.65%。

今年4月,湖南“辣椒院士”邹学校在塔里木大学设立院士工作站,计划未来5年带动新疆新增辣椒种植面积百万亩,让“小辣椒”成为边疆群众的“致富果”。

从基础设施建设到产业帮扶,从教育医疗援疆到乡村振兴,一批批湖南援疆干部人才奔赴吐鲁番和221团,久久为功、绵绵用力,带着一笔笔援疆资金精准落地,实施一项项民心工程惠及边疆群众。

“圆”聚焦共同富裕、民生改善、协同发展,不断实现各族群众对美好生活的向往,为铸牢中华民族共同体意识增强动力源泉。

这是一座桥

以“甜”润心,增添同向同行亮色

甜,是石榴的滋味,是心灵的共鸣,是民族团结最美的味道。

山川一脉同风雨,明月何曾是两乡。在吐鲁番的街巷阡陌,“毛医生”三个字成为“党派来的亲人”的情感符号;在新城西门村,门洞商店”因“门”(新城西门村)与“洞”(十八洞村)得名,成为湘吐情谊的生动见证;在阿斯坦村,村民自发将新建的桥命名为“援疆桥”……

这些点滴细节,如石榴籽般晶莹剔透,映照出两地人民心贴心的情感交融,诠释了“甜”的深层内涵——不只是物质的丰盈,更是心灵的贴近、命运的共担。如今吐鲁番的人们,“每天看着湖南来的游客和村民聊天说笑,就像一家人一样。”

2023年9月,新城西门村,湖南援疆干部人才与结对亲戚一起弹唱、聊天,共话民族团结情。王立三摄

为促进湘疆两地各族群众广泛交往、全面交流、深度交融,让情谊跨越山海,湖南拍摄人文历史纪录片《吐鲁番往事》,举办“齐白石艺术走进高昌城”书画展,推动《吐鲁番盛典》在湘巡演、《聚宝之盆——新疆文物珍品展》在长沙吸引25万人次观展。

湖南还投入援疆资金支持吐鲁番博物馆改扩建,推进交河故城数字化复原,让文物“活”起来,让历史“说话”。

今年1月,托克逊县与湖南桂阳县联合举办文化交流演出,昆曲《西游记·借扇》与新疆木卡姆艺术同台亮相,广东游客张亚玲感慨:“当‘火焰山’遇见昆曲,这种文化碰撞太奇妙了!”

公益帮扶,让温暖点亮希望。“红石榴”湖南援疆公益专项基金联动湘疆两地公益力量,投入近千万元,实施“点亮微心愿”“免费午餐”等30个公益项目,帮助7000余名孩子实现小心愿。

湖南科技大学“心与馨”志愿支教服务团连续4年赴阿曼夏村支教,带领各民族孩子登上湖南广电演播舞台。

在“红石榴”童声合唱团里,孩子们用汉语、维吾尔语演唱《灯火里的中国》,歌声里满是对美好生活的向往。

2024年10月,红石榴童声合唱团在小红花音乐会上演出。王立三 摄

通过文旅互动、人才互派等方式深化交流,两地各族群众心更近、情更浓。岳麓山与葡萄沟结为友好景区,湖南每年有近150万游客到新疆感受壮美风光和民族风情,新疆有60多万游客到湖南体验秀美山水和湖湘文化。

2023年以来,湘吐两地持续深化推进干部人才交流合作,采取“走出去、请进来”等方式,组织吐鲁番党员干部人才到湖南开展学习考察、教育培训3000余人次,在本地培训干部人才3万多人次,选派青年英才、乡村干部等赴湖南跟岗锻炼300余人次,从湖南柔性引进干部人才、“小组团”成员500余人次。一支支“带不走、能战斗”的高素质人才队伍,成为深化两地情谊、促进民族团结的最佳纽带。

红石榴花开,湘疆情更浓。一批批湖南援疆干部人才与新疆各族人民手牵手、肩并肩,“像石榴籽一样紧紧抱在一起”,共同书写了经济发展、民族团结、民生改善的动人篇章,为铸牢中华民族共同体意识广泛凝聚人心。

石榴结籽心连心,湘疆同行向未来。站在新的历史起点上,“红石榴”已成为湘疆情深最温暖的印记,它不仅是一个品牌、一种意象,更是一种信念、一份承诺。湖南将持续擦亮“红石榴”品牌,努力实现文化更“红”、梦想更“圆”、未来更“甜” 的美好愿景,为创新援疆路径、夯实民族团结、服务国家大局贡献更多湖南力量。

天山南北处处新,心手相牵踏歌行。在新疆这片充满希望的土地,以“红石榴”为名,湘疆这首跨越山河的团结之歌,正迎来更加动人的乐章……

文 | 政协融媒记者 李飞

标准

标准

A

A