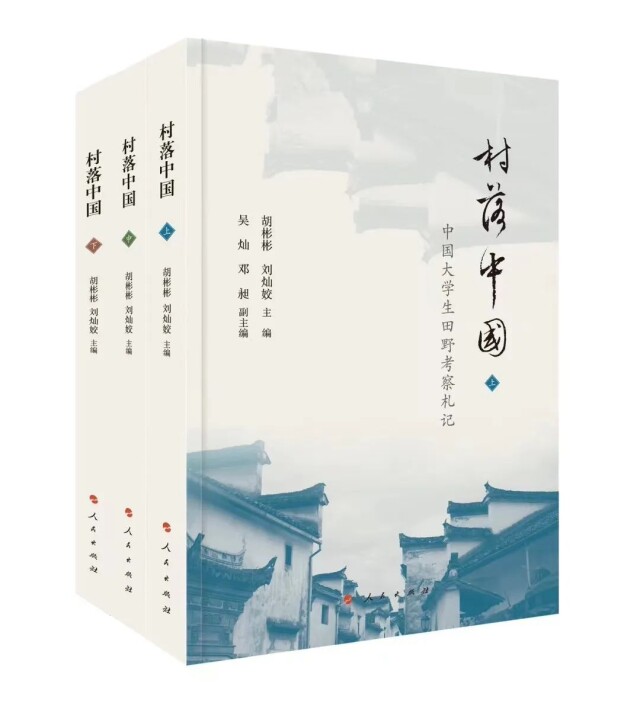

到田野中去发现和讲述中国——《村落中国:中国大学生田野考察札记》

·乡庐书推 ·

· 内容简介 ·

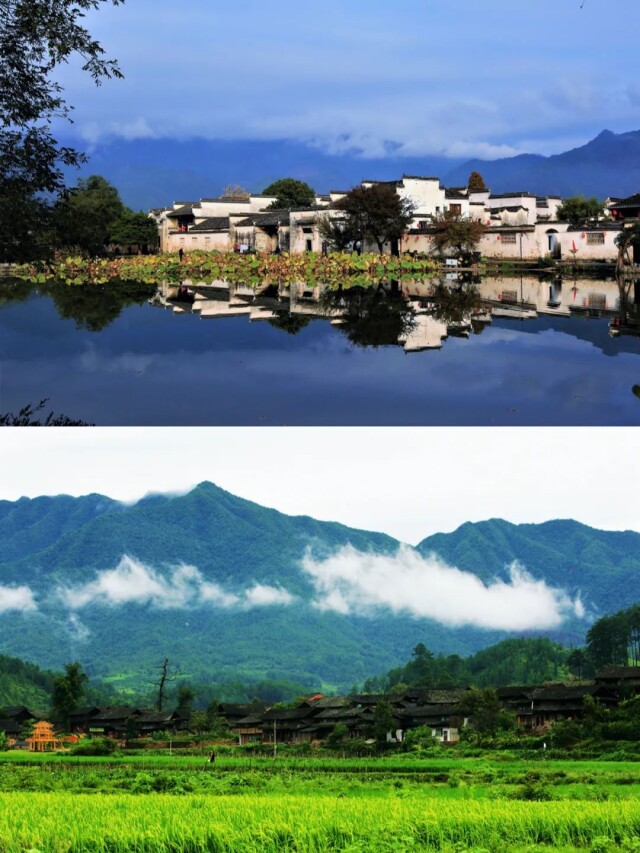

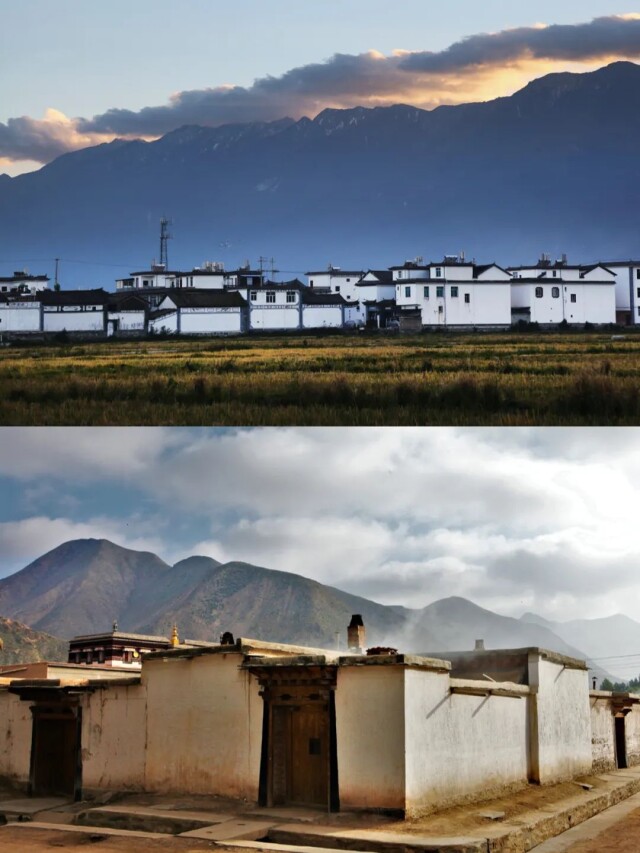

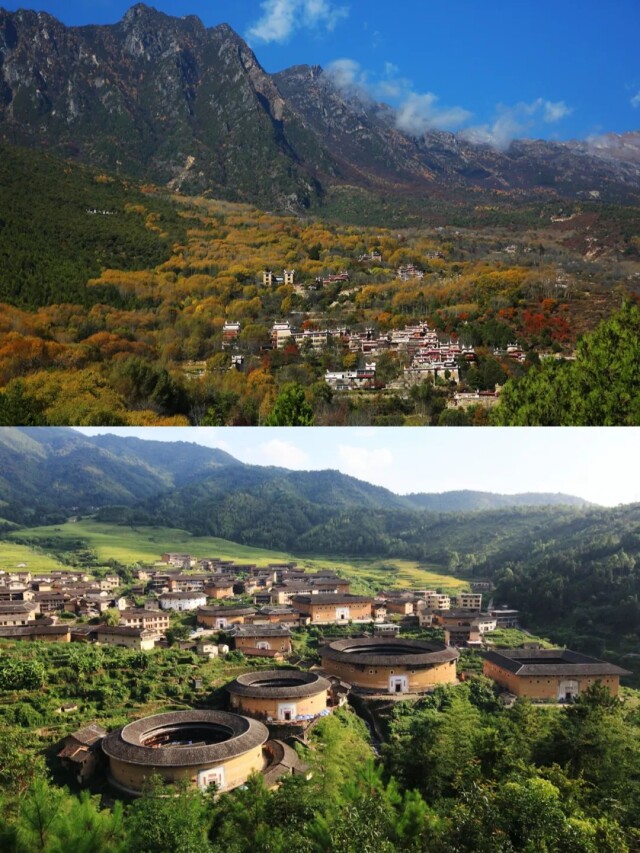

自2012年中国传统村落被正式纳入国家文化保护战略以来,中央和各级地方政府相继出台了一系列政策法规和保护细则,传统村落的保护取得了阶段性和区域性的成效,不仅传统村落的消亡速度明显放缓,有些甚至还“活”了起来,成为了助推乡村振兴和地方经济社会发展的极为重要的文化资本。

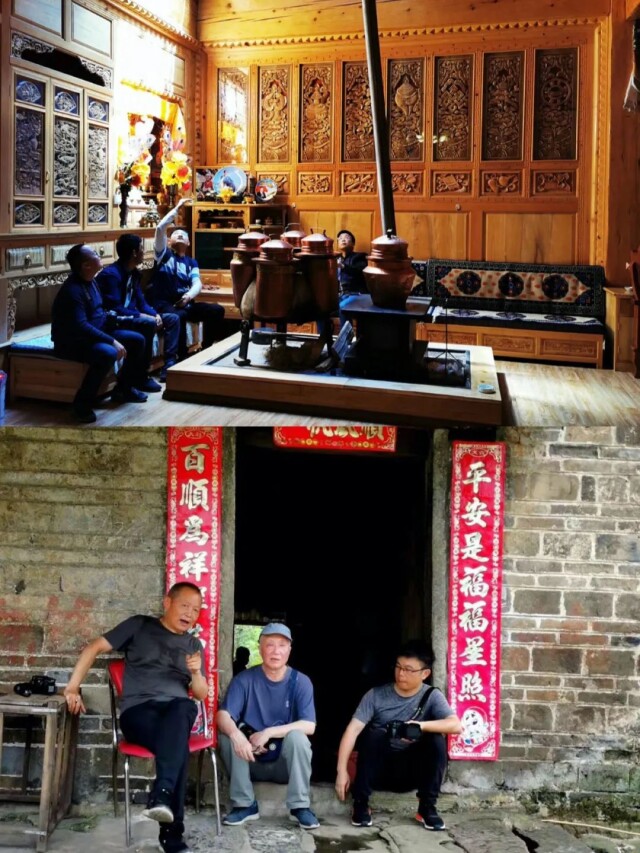

(山西吕梁碛口镇李家山村)

这从宏观上的三组数据即可见一斑。一是国家分五批将6799个传统村落纳入到了“中国传统村落名录”。并且,已经形成了从国家到省、市、县四级联动保护体系;传统村落的保护与发展,得到了全社会各个阶层民众的广泛关注、重视、参与,“乡愁”之风,席卷全国城乡。第二个数据来自中国村落文化研究中心的数据库。自2008年始至今,我们连续四次对我国传统村落分布相对集中的“(长)江(黄)河流域”以及西南地区的22个省(自治区)207个县,进行跟踪式的大规模田野调查,发现传统村落的消亡速度由2010年前的每年递减7.3%,下降到了2017年的1.4%。

(四川平乐古镇)

三是在已经列入国家保护的“中国传统村落”中,约有37%的传统村落,成为了全域旅游、乡村旅游的热点。湖南、贵州、安徽、江苏、浙江、西藏、新疆等地的传统村落,以“因地制宜”的独特保护与发展方式,使其富有地域特色、民族特质的村落文化,融入到了当地的旅游产业。

(广东开平市自力村碉楼)

传统村落的原住民因此获得文化红利,脱贫致富。如作为习近平总书记“精准扶贫”理念诞生地的湘西传统村落“十八洞村”,按照习总书记对十八洞村“不栽盆景,不搭风景”、“不能搞特殊化,但不能没有变化”的指示,以自己独特的保护理念和方式,与扶贫攻坚的结合,以文化振兴为精神支柱,以产业振兴为内生动力,使得村落文化大放异彩,将一个“养在深闺人未识”的贫穷村,变成了旅游热点。他们还把世代滋养这个苗族村寨的泉水,开发成知名度很高的“十八洞”直饮矿泉水。全体原住民因传统村落保护与发展带来的文化红利已全面脱贫,正在致富。

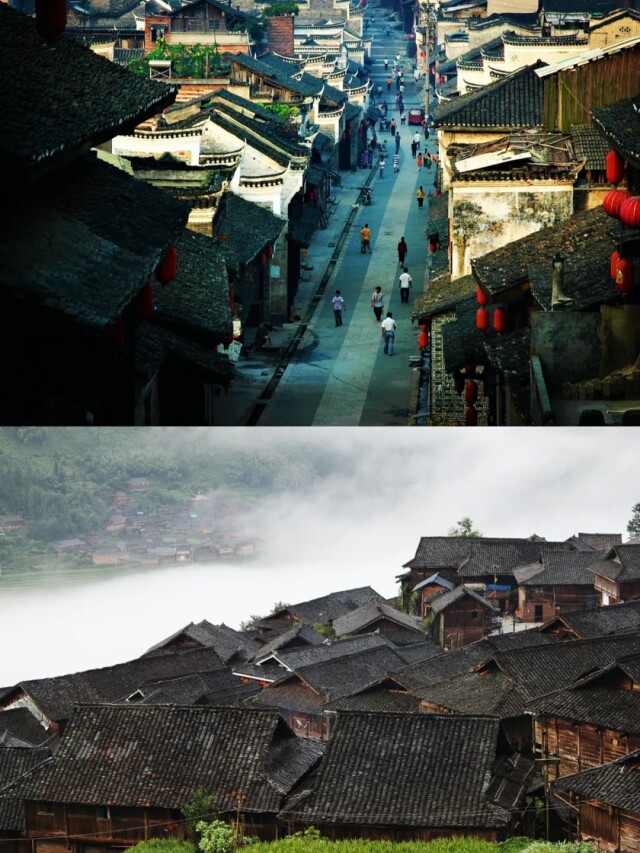

近十年来的传统村落的保护实践,有效减缓了传统村落的消亡速度,但也暴露出了一些“硬伤”,最为突出的是,在理念上,重保护,轻发展,为保护而“保护”;在实践中,没有认识到传统村落的保护本质上就是传统文化的保护,只重视传统村落文化中有形“显性”的“传统建筑”,而轻视甚至完全忽略包括传统村落原住民创造的生产生活方式在内的各种无形“隐性”文化、或非物质文化以及与传统村落休戚与共、相生互济并已结成命运共同体的自然与人文生态环境。传统村落的保护,被粗暴简化为“标本式”的传统建筑保护,而不是作为鲜活的文化来保护。在发展中,有些地方甚至衍生出了把传统村落当作“摇钱树”的情况,“保护链”不但没有很好形成,反倒出现了“利益链”,重眼前,轻长远,为开发而“开发”。可以说,包括古城古镇古村落在内的许多历史文化遗产,仍在遭受或面临自然和人为的破坏。

2016年7-8月,中南大学中国村落文化研究中心组织了“中国传统村落遗存与保护现状”的田野考察,对“江河流域”18个省(区、直辖市)中纳入“中国传统村落名录”的1569个传统村落进行考察。调查发现,这些传统村落中,空心化、过度商业化、环境污染、非遗项目后继无人等问题依然严峻。

2017年7月,受中宣部委托,中心组织了“古城古镇古村落保护立法”的田野考察,派遣了由教授、副教授、博士生、硕士生和本科生组成的13个调研组近100人的团队,再一次对“江河流域”的18个省级行政区域的200多个历史文化名城、历史文化名镇和传统村落进行了为期数周的调查,对其遗存现状及保护所面临的问题进行了全面、系统、深入的主题考察。此次考察13个调研组从文化现场发回各类田野考察札记200余篇,共计100余万字,采集各类有效基础研究数据6万余条,拍摄照片6万余张,影像资料总量达到5000多G。考察内容涉及历史建筑、生态环境、旅游开发、历史变迁、地域风格、生产生活、精神信仰、风俗习惯、非遗保护等诸多方面。无论是田野考察的队伍,还是考察所涉及的范围,抑或数据采集的总量,这次田野考察都有可能是目前国内规模最大的一次大学生田野考察。

没有调查,就没有发言权。正是因为这次调研的深入,发现了问题,采集了有效数据,分析了典型事例,又探寻了解决问题的有效途径,所以,很多考察札记一经发布,就受到了中央、省市媒体和社会各界人士的广泛关注,引起了强烈的社会反响。不少报告因数据详实、事例鲜活、问题研究切中时弊,且富有典型性、代表性和借鉴性,具有较强的针对性和可操作性,受到包括《光明日报》等中央权威媒体的重点关注和跟踪报道。还有一批“古城古镇古村落立法保护”田野考察札记,因问题研究导向正确,观点鲜明、研究深刻、学术性强而受到了国家级权威期刊的主动约稿。

对于中国村落文化研究而言,调查研究不仅是一种科学方法,更应该是一种工作态度和学习态度。当代大学生,既要努力学习书本知识,更要勤于调查和思考,从社会实践和调查研究中验证理论,获取经验,锻炼能力。这方面,中国村落文化研究中心不仅倡导,更在践行。每年寒暑假都会组织博士生、硕士生,甚至在国内招募高校学生,组成调研团队,深入社会实际和文化现场,做一些典型调查、专题调查和系统调查,这既是为了让当代大学生用脚步来丈量并发现村落中国,也是为了培育他们发现问题、分析问题、解决问题的思维意识。要么在课堂、要么在田野、要么在书斋,中心在人才培养方面长期践行的“三在”模式,已产生了积极良好的教学效益,为国家和社会培养和输送了一大批致力于传统村落保护与研究的高水平人才。我们呼吁,我们也相信,只要“众人拾柴”、“人人担责”,那么对包括古城古镇古村落在内的中华民族历史文化遗产的保护将充满希望。

作为国内第一部“中国大学生田野考察”的成果,《村落中国——中国大学生田野考察札记》(上、中、下)丛书是中国村落文化中心组织学生开展“古城古镇古村落立法保护”田野调查的部分成果的集萃。从内容来看,面对当前我国古城古镇古村落在保护与发展中所面临的诸多问题,每篇调研报告既剖析了现象,也尝试提供解决的思路与办法。他们的文字阐述和观点或许仍有些稚嫩和不足,但是却充分彰显了当代大学生“忧国忧民”、“以天下为己任”的广阔胸怀。从人才培养和文化传承的层面来说,这本集子的出版,既是对参与这次田野考察的大学生们的充分肯定和认可,更进一步看,或许在为我国古城古镇古村落立法保护提供重要参考依据的同时,还将有助于古城古镇古村落保护工作的持续良性发展。

· 书籍目录 ·

【上册目录】

【中册目录】

【下册目录】

中国大学生田野考察足迹

策划|乡庐学术委员会 编汇|陈 汶 徐将慧 审核|刘灿姣 杨 刚

编辑:邓骄旭

标准

标准

A

A