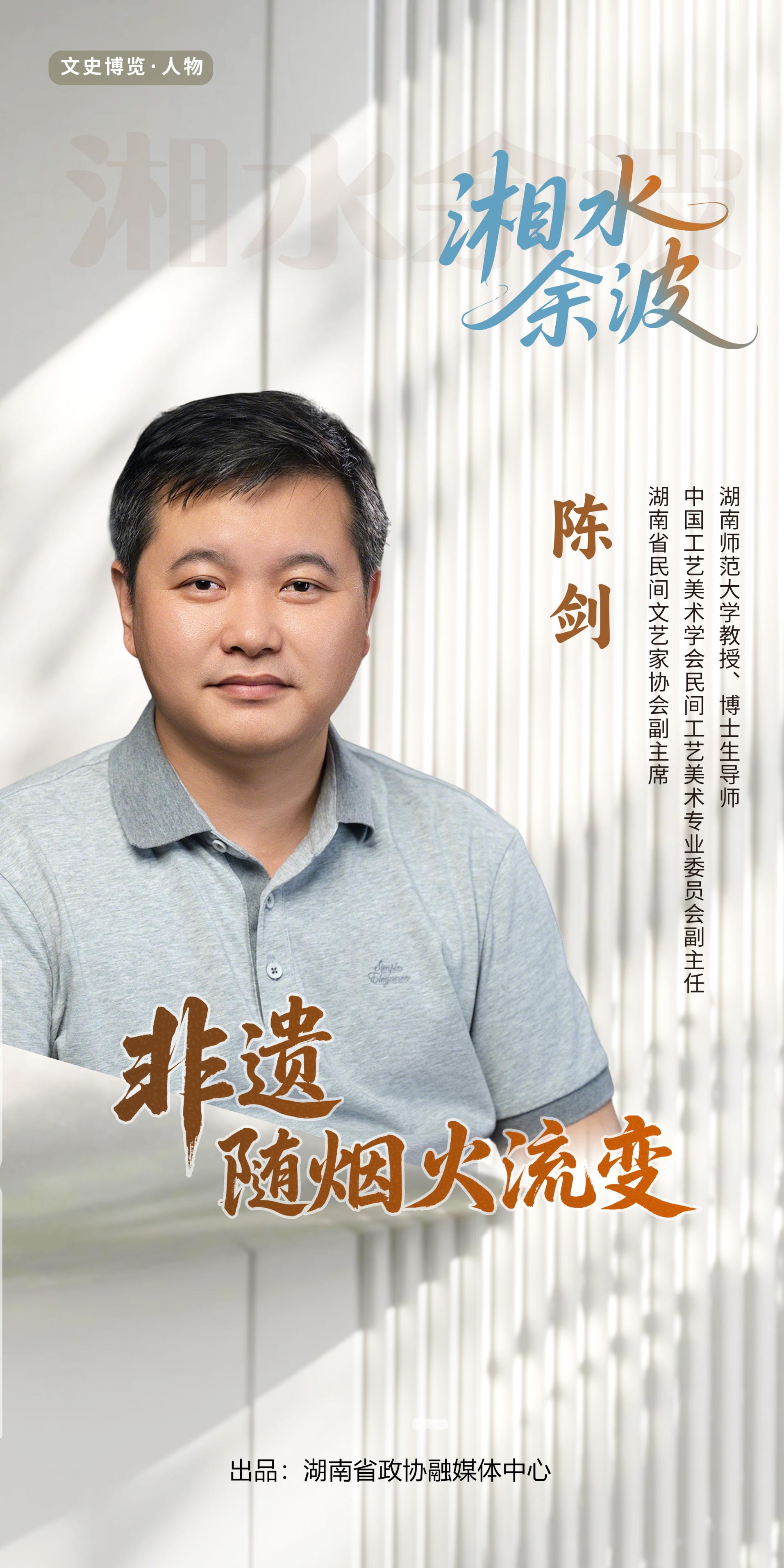

陈剑:非遗随烟火流变 | 湘水余波

导读:非遗并不是存在于博物馆的标本,而是我们生活中的一部分,更应在现代社会中绽放新的光彩。

无论是苗族银饰、瑶族织锦、花瑶挑花,还是手工抄纸、烟花鞭炮、木构营造,近20年里,湖南师范大学教授、博士生导师陈剑行走在三湘四水,将散落各地的湖南民间美术纳入学术视野,一次次走进和重访非遗项目保护现场。

长期躬耕田野,陈剑在湖南民间美术研究领域形成了大量积累。在湖南省近10多年组织的非物质文化遗产项目和传承人遴选工作中,陈剑多次担任评审组长和专家委员,被戏称为“年轻的老专家”。

“无论是民俗节日、民间演艺,还是传统工艺,非遗都是人民群众共同参与、共同享受的文化盛宴。”在陈剑看来,非遗并不是存在于博物馆的标本,而是我们生活中的一部分,更应在现代社会中绽放新的光彩。

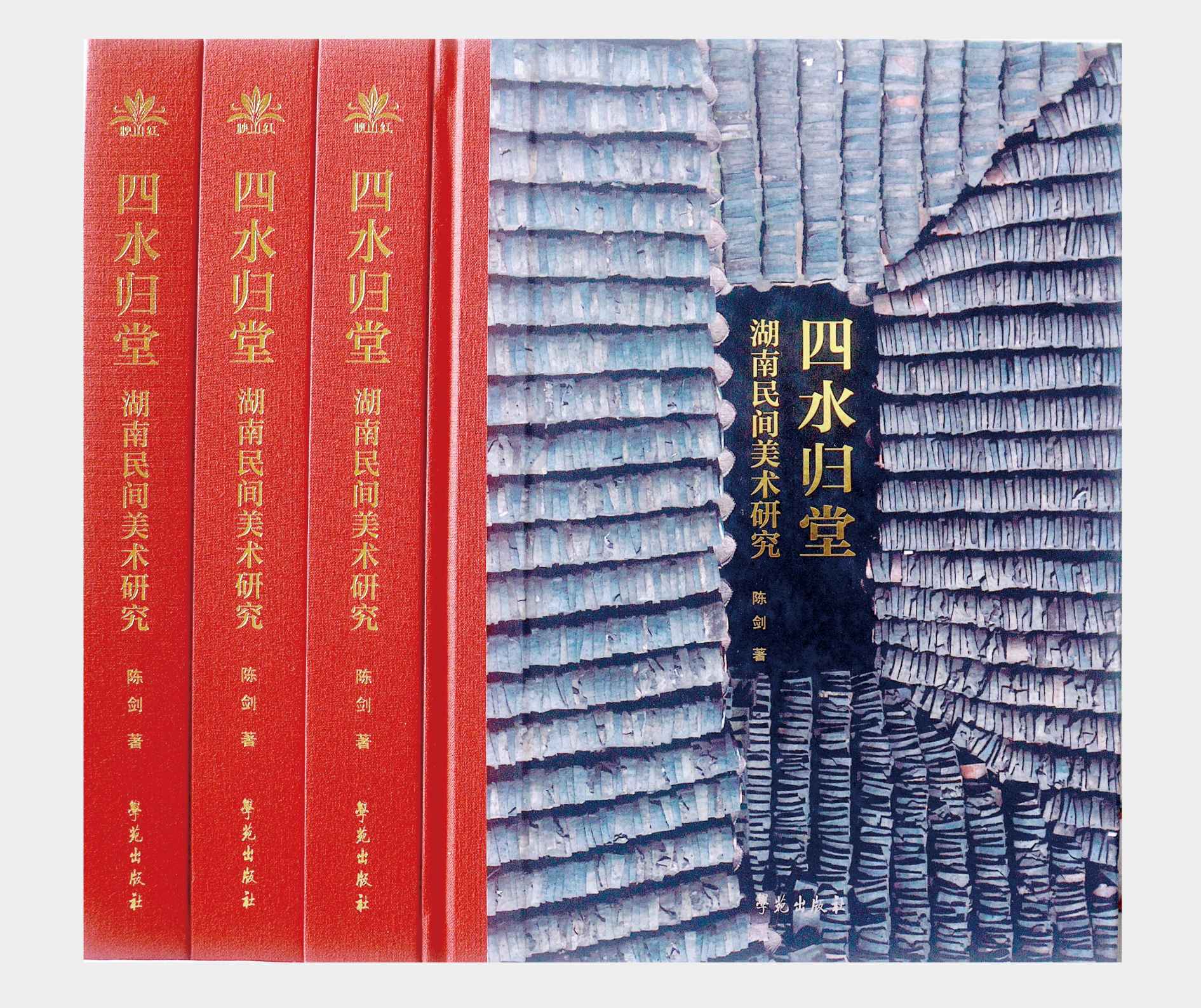

陈剑的专著《四水归堂——湖南民间美术研究》。

要能“入圈”,也要能“出圈”

陈剑与非遗结缘,并非偶然。

2000年,陈剑进入湖南师范大学就读于装潢设计与工艺教育专业。大四那年,他在湖南师范大学教授、博导焦成根的指导下,专门研读了《考工记》《天工开物》等传统设计经典文献,唤起了对传统文化的强烈热爱。

之后,陈剑继续随焦成根教授攻读设计艺术学硕士,一头扎进对马王堆艺术的研究。其后,适逢“湖湘文库”出版项目启动,陈剑跟随老师参与编撰《湖湘石雕》,后来又继续开展《湖湘民间生产生活用具》的相关研究。

一块块石头,一根根柱子……陈剑在湖南各地进行了近乎地毯式搜索和系统研究,这也成为他正式跨入民间美术研究的契机。在对资料的检索和老艺人的访谈实践中,陈剑更深入地了解到“非物质文化遗产”这个概念。

2008年暑假,陈剑乘车前往湘西凤凰山江镇黄毛坪村,慕名拜访老银匠龙米谷——后于2009年被认定为国家级非遗代表性传承人。“当时,龙师傅的妻子、儿子和儿媳正在编结花饰,他则忙着錾刻工艺。”陈剑回忆,龙米谷一边讲述着自己的银饰锻制经历,手中锤子、錾子一边敲击,素地项圈缓缓转动——一幅幅花鸟、蝴蝶等图案逐渐显现。

辞别后,在陈剑的脑海中,始终盘旋着那几只蝴蝶的形象。这一幕,促使他开始筹划对苗族银饰及其锻制技艺的系统追寻。苗族银饰也成为陈剑开启非遗研究工作的起点。

2010年底,陈剑结合湖南湘西地区苗银相关情况,向清华大学艺术与科学研究中心柒牌非物质文化遗产研究与保护基金提交了《湘西苗族银饰艺术及锻制技艺的传承与应用研究》申请书,顺利获得立项。彼时,陈剑是刚留校工作的青年老师,这笔6万元的经费资助给了他莫大鼓舞,这个立项也成为他主持的第一个科研项目。

2012年,陈剑师从苏州大学教授、博导张朋川攻读设计学博士,跟随老师多次到山西、河北、河南、浙江、福建、广东等地考察民间美术遗迹。博物馆、窑址、祠庙、民居……在这些“现场教学”中,陈剑领悟到,民间美术的研究要能“入圈”,也要能“出圈”——不仅要深入群众生活理解当地民间美术,还要跳出来从中华文明发展的角度重新审视地域民间美术。

《文史博览·人物》2025年第7期 《陈剑:非遗随烟火流变》

关注物与人的关联

陈剑曾多次前往湘西凤凰、花垣等地,对不同苗族文化分区的银饰进行考察调研。凤凰德榜村是其中难忘的一站。

那是2012年春节刚过,陈剑和团队乘车盘旋在冰封的山路上,一路颠簸,终于艰难抵达“生苗区”柳薄乡德榜村。这个村不大,却有十多个银饰作坊,几乎是家家錾刻、人人编结,是一个名符其实的“银匠村”。

他们在这里驻扎了半个多月,开展深度调研,还陆续走访了麻茂庭、吴玉松、向文军、杨洪江等其他银匠——他们后来相继成为国家级、省级、州级非遗传承人。这个村庄和银匠们第一次走进了陈剑的学术视野,之后得以一步步走向更广的世界。

在这些调研中,陈剑开始关注到物与人的关联。“一项传统工艺的背后,制作的是人,使用的是人——这种人与物、物与人之间的关联,是传统工艺背后最重要的联系,也是非物质文化遗产值得探讨的内核。”

21世纪初,中国开启非物质文化遗产保护工作。陈剑拓宽了原来对民间美术品等“物”的研究视野,将重心更多倾注在“人”身上,并顺利完成了从物质文化到非物质文化遗产研究的转向。他主持的《湖南民间美术传承人口述史研究》获批教育部人文社会科学项目,成为苗族银饰研究之后的又一重要收获。

2013年,陈剑参与第三批湖南省级非物质文化遗产代表性传承人的评审工作,以新的视角重新审视湖南民间传统文化艺术及其持有人,正式开启了在非物质文化遗产领域相关研究的序幕。

当一项项不为人知的地方瑰宝,被陈剑和团队通过系统挖掘、研究、阐述后,获得了更大关注,并一步步申报为县级、市级、省级乃至国家级非遗项目——这于陈剑而言,是一种莫大的欣慰。

这10多年来,陈剑多次重访湘西,他见过的银匠、去过的苗乡都发生了巨大的变化。陈剑一一细数:麻茂庭成国家级传承人了、他的儿子终于回来接班了,“百年麻记”的牌子高悬于乾州古城的银饰门店;德榜村成苗族银饰锻制技艺生产性保护基地,被评上“中国民间文化艺术之乡”,村里成立了集体企业加工银饰,还在凤凰古城开设了门店,生意火爆……

非遗不应“只是标本”

2024年11月,陈剑的专著《四水归堂——湖南民间美术研究》一书付梓出版。这本书是陈剑近20年来,走遍三湘四水,深入研究、实地考察来自民间生活的第一手材料之后,对湖南民间美术的研究成果。

“书中所述的相关议题,既有作者在民间美术‘冷门’时代的热情投入,也有处于非物质文化遗产‘热门’时代的冷静思考,这种不受时代风潮裹挟,坚定学理自持的精神,体现了一位学者最基本、却也是最难得的素养。”焦成根说。

恩师焦成根曾描述这样一个细节:“有一次,陈剑参加湖南省非遗保护部门组织的非遗项目考察,在田边看到郁郁青青的草苗,一位老同志问随行的当地人员:‘不知这水田的泥脚有多深?’话音刚落,只见陈剑已脱去鞋袜、挽起裤腿直接下到几近齐膝深的水田之中,感动了现场的同志们。”

这是陈剑参加集体考察工作中的一个细节。而更多的寒暑和其他假期,陈剑带着团队成员、或者孤身一人,在摇摇晃晃的云梯上,在漆黑深邃的龙窑中,在杂草丛生的碑刻前,在狭小逼仄的作坊里……完成相关民间美术标本的拍摄、记录、采集、整理。

《四水归堂——湖南民间美术研究》的53万字、800余帧图片背后,集结着陈剑20年里的一次次行走、一个个瞬间:2008年初冬,陈剑从澧水溯流而上、又自酉水而下至五溪流域走了大半个湖南;一次调研中没有船返回,陈剑和师弟只能借宿农家阁楼,半夜被老鼠挠头皮;为了拍摄织锦画面,陈剑撬开木板趴在楼顶,或者钻到织机底下蹲守;为了记录民居雕饰,陈剑借上木梯,翻墙爬楼……

当一次次重返民艺现场,陈剑见到老艺人远去、新青年成熟,乡村社会发生巨大变迁的同时,也看到与之逐渐协调、适应,抑或是重建、再造的民间美术生态。

“最开始开展非遗保护工作时,特别强调‘原真性’,希望能够看到它是跟20年前、50年前、100年前一样——我们希望看到的是一个‘标本’。但这种观念后来发生变化,因为非遗需要与时俱进。”陈剑说。

在陈剑看来,如果非遗只是一个标本,只是让外界猎奇,那么对当地人来说“很残忍”。“比如土家织锦,它原来是用作被面,作为土家族姑娘的嫁妆。而现代‘四件套’取代了传统土家织锦被面——这意味着土家织锦的这项功能消失了。传统手艺人又该何去何从?”

“任何一项非遗只有存在于现代人的生活中才能够活下去,它在博物馆里是活不下去的。”陈剑坦言,当一些手艺和项目消逝,这是时代和社会的“新陈代谢”——“它们不可避免走向消亡。”陈剑介绍,因此,当面对难以再续的非遗项目,采取的是抢救性的记录和保护——通过做全方位、深入地综合记录,将这项标本“博物馆化”。

而面对可继续生产的、与我们当下生活生产息息相关的非遗项目,则应该用生产性开发的保护方式——在尊重传统的基础上,探索新的表现方式和传播途径。“比如,将传统手工艺与现代设计相结合,使古老的技艺焕发新的生命力。同时,利用互联网和新媒体平台,如网上展览、直播、短视频、云课堂等形式,让非遗重新回归日常生活。”陈剑说,创新不是抛弃传统,而是在传统的基础上创造更多可能。

文 | 政协融媒记者 黄璐

标准

标准

A

A