周用金:做书法传承发展的耕耘者 | 人物

导读

退休下来的周用金给自己设立了一个“小目标”:遍读书法典籍,编著《中国书法大辞典》

从喧哗的长沙闹市出发,往城北捞刀河方向驱车1小时左右,方可到达风景秀丽的铁炉冲,这里便是铁炉寺的所在。寺周密林千顷,松涛回旋,林环古刹,寺隐山中;翠绿从中,红墙隐约,依山绕寺,起伏跌宕,宛如一条长龙卫护着山门。

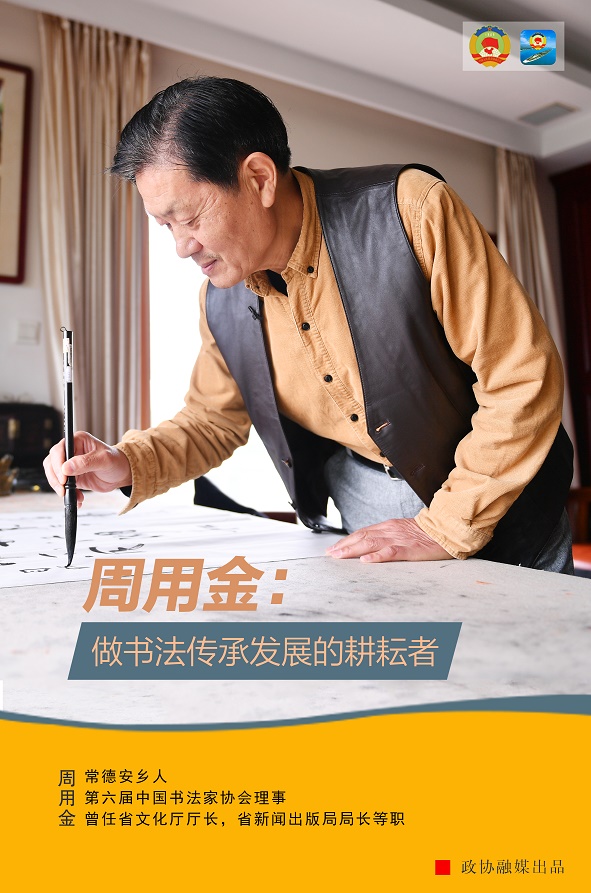

周用金书法馆,就坐落在这个诗意与禅意相融的古刹边上。在书法馆一角的书房里,周用金每日濡墨挥毫,在那一方留白间,书写出一道道连接着传统与美好的绝妙风景。近年来,除了在书法上自我精进外,周用金也围绕书法人才培养和中国书法文化传承做一些力所能及的事情——担任中南大学和湖南师范大学兼职教授、创建周用金书法馆、创办书法高研班等。

回首过往,周用金总结他一路走来的价值坚守——希望做书法艺术传承发展的耕耘者,这是他在传承书法文化的道路上步履不停的重要动力。

“只想写好每一个字”

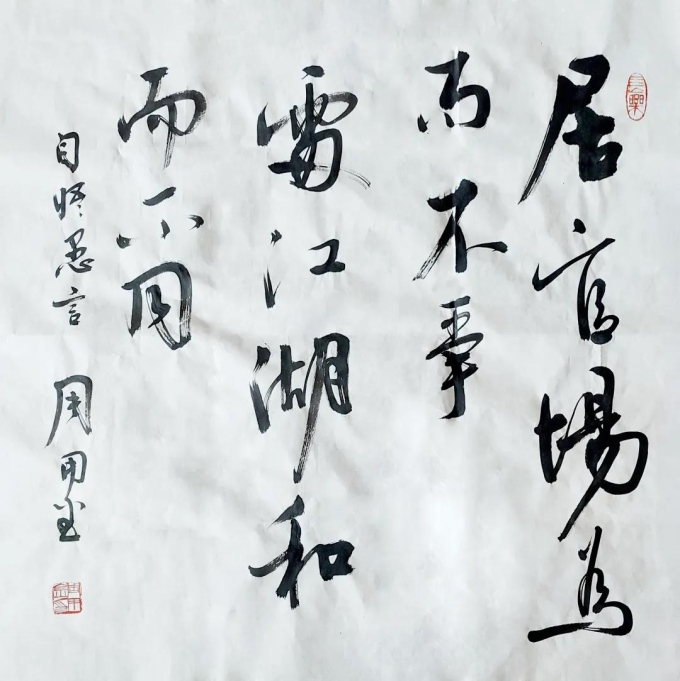

书画界有一种说法叫作“书为心画,字如其人”。书法是书法家抒情达意的特殊语言,如同作家之文,诗人之诗,歌者之声。精妙的书法,人与字,相映生辉,如鱼水相融。

书法也是一种天赋、精力和体验的积累,只有不断学习、行动、体会,才能形成自己的知识体系、人格力量和独立个性,才能达到“外师造化,中得心源”的艺术境界。周用金并不觉得自己天赋很高,他只是把精力和体验融入了书法学习精进的每一个日常——从学生时代到工作生涯、退休还家,这种对书法的热爱已经深入骨髓,成为习惯。

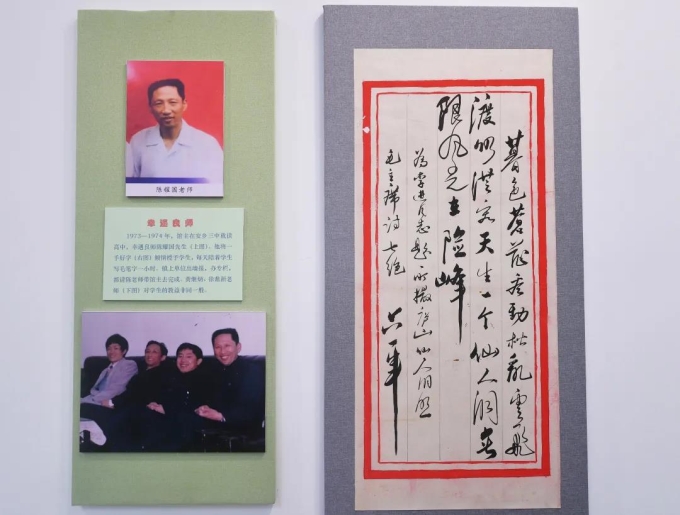

能够与书法结缘,周用金最感念的是他的恩师陈耀国。

陈耀国是常德安乡当地远近闻名的书法家,后来担任了安乡县书法家协会主席。他把学生写毛笔字作为一门功课,每天第一堂课之前,他都在黑板上示范,让学生们在课堂上练习毛笔字。放学后把学生关在教室里练习,谁不完成习字作业,谁就不能离开教室。

“陈老师并没想让学生都当书法家,只是认为书法应该是学习汉语的一个重要组成部分,还可让学生在习字中陶冶情操。”周用金回忆,作为陈老师的爱徒,他还得到特别的关照。比如指导他把报纸上的大字题头剪下来,贴成一本字帖以供临摹;专门给他示范笔法的提按转折要领;为他讲述历代书法大家的趣闻轶事等。

最让周用金感动的是,陈老师还放手让他写学校的墙报。后来,镇里单位写墙报的机会,陈老师也让他大胆去实践。这不仅让周用金多了一个习字的机会,还能享用一顿简单的招待餐,在那个物质极度匮乏的年代,这对一个中学生来说,是一份不小的犒赏。

虽然陈耀国已过世多年,但周用金一直将恩师记在心上。每逢清明,他必去祭扫。自己第一本书法工具书出版后,周用金拿着800多页的书稿,跪在陈老师墓前,一页一页撕下、点燃、焚烧,“陈老师,您的学生给您交作业来了!”

如果说恩师带周用金书法入门,那么河洲、鸭群、波涛、山岚……就是历练他书法艺术自然感知的宝库。周用金出生在湘北典型的湖滨之乡——常德安乡黄山头,湖光山色,波涛凌凌,苇浪深深,美不胜收。

周用金曾在河洲上牧过鸭,在牧鸭的沙洲上以沙为纸,以芦苇为笔,学古人的锥画沙,划了抹,抹了划……天高地阔,豪情肆意,所见、所思,无处不“书法”。

后来,高中毕业的周用金到安乡教过几年书。教学之余,他依然不忘练字。那时一个月才20多元的工资,不够他买宣纸,他就用废旧报纸练字、在学校的乒乓球台上蘸着水练字、做沙盘练字……书法技艺在日积月累中不断精进。待他成为恢复高考后第一批大学生时,他已经是大学校园里的书法能人了,几乎“承包”了学校的宣传专栏。毕业30年之后,母校湖南农业大学校庆,他大老远就听见同学们在议论——“那个出黑板报的来了”。

在大学时代,书法还为周用金完成学业提供了一定的经济支持。大学4年,由于家境困窘,每年春节前夕,周用金都在家乡小镇黄山头“卖对联”。三四天下来可以进账七八十块钱,这相当于一个公办教师两个月的薪水。

参加工作之初,一个有趣的细节是,周用金一直用毛笔起草文稿和批阅文件,后经人提醒这样行事不妥,会让人觉得有“高调”之嫌。周用金这才改用自来水笔办公,他无奈地解释道:“我只是想写好每一个字,没有考虑太多。”

“每个字至少书写50遍以上”

周用金曾经在湖南大学做过一次讲座,其中的一个故事细节令人印象深刻。

他在讲座中拿出一本《中国书法大字典》,请学生从中查找湖南大学的“学”字,几个学生十分钟都没能找到这个字。周用金解释原因,因为以前出版的书法字典都是按《康熙字典》的规则排序的,而且都是繁体字,按笔画查阅极不方便。

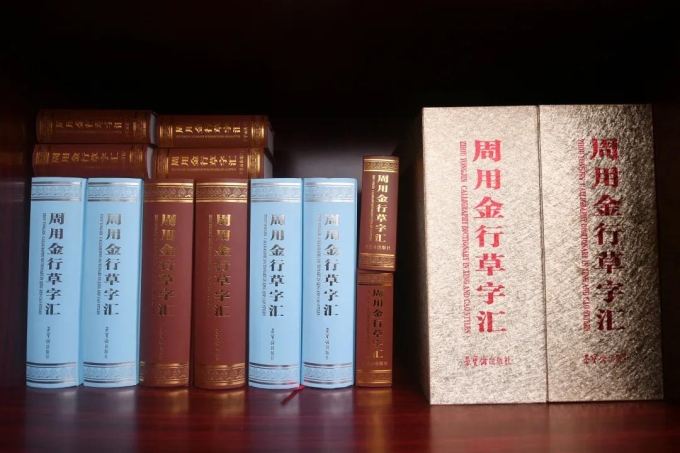

▲ 《周用金行草字汇》藏书 (闫利鹏/摄)

他决心创作编撰一本实用、简便,而又全部是他自己写出来的行草书法字典。

对个人而言,这无疑是一项艰难而巨大的工程。此时的周用金,已经有意识地从书法的自我磨砺走向书法的“经世致用”,他希望“为书法的普及和传承做点力所能及的贡献”。其间,他的另一位老师——当代书法大家沈鹏给了他很大的鼓励。

2005年,常德举办了“中国·常德诗人大会”,时任中国书法家协会主席的沈鹏应邀参加。周用金把自己平时逐字研究临写古人行草字帖的字迹,拿来向沈鹏请教。

沈鹏一张张认真翻阅,当即鼓励他编成书法字典,出版发行。“书法在中华传统文化中有着独特的地位,我们应该站出来,挑起一副担子。”沈鹏的指点和鼓励,让本来就在心里跃跃欲试想编字典的周用金更加有了行动的勇气。

▲ 周用金与当代书法泰斗沈鹏交流书法心得

之后,周用金无论工作怎么变动、政务如何繁忙,他始终坚定这份信念,业余时间坚持创作不辍。

那时,他每天凌晨五点起床,写到八点去上班。下班后随即进入创作状态。有时,他写到忘形,自己看着手表上的指针指着一点,竟不知是下午一点还是凌晨一点?是否吃过晚饭?后来他买了几箱方便面放在创作室,饿了就勉强充饥。

2008年,周用金创作、编著的《周用金行草字汇》由荣宝斋出版社出版。该书法字典达800多页,共收纳了4000个常用汉字的五种写法,也就是2万个字的结体造型。此书是中国书法史上第一部英汉对照、繁简兼备、拼音排序、一个人所写的书法字典,面世后,先后再版了3次。

这本书历时三年半,每一个字都是周用金一手写成的,“每个字至少书写50遍以上”。

对于本书的编排特色,无论是英汉对照、繁简兼备,还是拼音排序,周用金都充分考虑到了书法字典作为工具书的实用性效用。周用金表示,我国的文字简化改革已经50多年了,应该让简化字登上书法艺术的大雅之堂,应该告诉年轻人简化字怎样写才好看。近年来,不少外国人也在学中国书法,但对字义了解不详,这本书每一个字都有英汉对照,是一本双语书法字典,已经被列入国外孔子学院的教材。作为一本方便书法爱好者学习书法的工具书,按《新华字典》拼音排序的编排更方便年轻人使用。

2019年,周用金又重新书写了《周用金行草字汇》中七成的字,编撰出版了《常用字行草帖》,由北京大学出版社改书名为《大学生行草字典》再次出版。

《中国书法大辞典》诞生

退休之后的余年,是人生的“下半场”。6年前,退休下来的周用金给自己设立了一个“小目标”:遍读书法典籍,编著《中国书法大辞典》。

有人或许会问,周用金不是已经开创性编撰了一本书法字典《周用金行草字汇》吗?这本《中国书法大辞典》有何特别之处?周用金解释,这是一本更加简单易学,且书法知识更加全面的书法辞典,“部头更大,难度也更大。而且更加复杂,其知识面涵盖历代书法大家、历代书法经典、历代书论、专业术语、文房四宝及书法的鉴赏与收藏等内容。”

从2014年开始,周用金完全投身于大辞典的编撰工作中来。当时他快60岁,住的房子正处于装修阶段,他腾出一间房间做工作室,就在这种“当当当”的装修噪声中坚持书籍编撰工作。“有时噪声太大受不了,就戴个防噪耳罩。”

为了保证辞书的经典性和权威性,每写一百字,他要阅读上万字的资料。一部五十万字的工具书,他要阅读五千万字的素材资料。而且自己亲自动手在电脑中进行文字编辑和图片处理。更为恼火的是要挑战他的脊椎毛病。腰部的剧痛让他不能长时间的站立或端坐,他有时趴在床上工作,有时坐久了又用倒立器拉伸躯体再工作。

装修时正值夏天,室温最高温度快40度,“我就穿了条裤衩坐在书案前面,专心阅读资料”。

这是一项浩大的文化工程,按常规,需要一个系统的编委会,但周用金选择“单干”。“文责自负,对藏家、习书者和自己负责。”这是周用金选择“单干”的最关键原因。

周用金有编大辞典的底气和信心,他有单独编辑出版个人书法字典《周用金行草字汇》的亲身经验。而这6年来,他遍读历代书法经典,那些阅读过的相关资料书籍,装满了他的两个大书柜。

▲ 周用金的《中国书法大辞典》(中文版)已经分为《中国古今书法家》《中国书法经典遗存》《历代书论精要》《书法术语》4 个篇章陆续出版 (闫利鹏/摄)

日前,周用金的《中国书法大辞典》(中文版)已经分为《中国古今书法家》《中国书法经典遗存》《历代书论精要》《书法术语》4个篇章陆续出版。

周用金认为,书法艺术是中国文化的重要组成部分,在增强文化自信中起着重要作用。目前,他正聘请国外专家学者进行翻译,计划将出版《中国书法大辞典》中英文、中日文、中韩文对照版,希望能进一步促进中国书法“走出去”,“为继承和传播中国书法文化,架桥铺路”。

文 | 政协融媒记者 吴双江

美编 | 高杉

标准

标准

A

A