梦想破土而出 人才强国的时代变迁

40多年,解放思想、解放人才、解放生产力始终与改革开放同向同行,极大地调动了各类人才的积极性和创造性,激发了我国经济社会各项事业发展的活力,为中华民族从富起来到强起来提供了坚实人才支撑

文 | 吴双江

“21世纪什么最贵?人才!”相信看过电影《天下无贼》的人,一定会记得影片中的这句经典台词。当今社会,想要发展,靠的是各类人才,世界各国都对人才表现出了无与伦比的热情。

回首我国改革开放以来的发展,解放思想、解放人才、解放生产力始终与改革开放同向同行,极大地调动了各类人才的积极性和创造性,激发了我国经济社会各项事业发展的活力,为中华民族从富起来到强起来提供了坚实人才支撑。

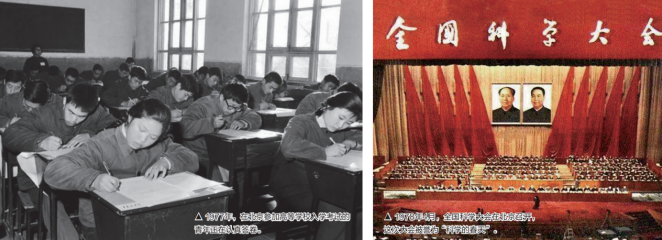

恢复高考,“一个国家和时代的拐点”

1977年冬天,被诸多评论家称为“一个国家和时代的拐点”。

在此之前,高考制度已经被废除10余年,高等教育全面瘫痪,高等院校名存实亡。

1977年8月初,邓小平主持召开科学和教育工作座谈会,与会者纷纷主张立即恢复高考,得到邓小平的支持。当年10月,国务院批转教育部《关于1977年高等学校招生工作的意见》规定,凡是工人、农民、上山下乡和回乡知识青年、复员军人、干部和应届毕业生,符合条件均可报考。招生办法是自愿报名,统一考试,地市初选,学校录取。恢复统一考试,由省级命题。招生考试在冬季进行,新生春季入学。

无数曾在迷茫与困顿中苦苦求索的青年,看到一个通过公平竞争改变自己命运的时代到来了。

1977年,正在地质队担任物探操作员的黄大年白天上班,晚上在昏昏油灯下刻苦攻读……最终,成为27万“幸运儿”中的一员,通过高考叩开了大学的校门,后来成为战略科学家,命运就此改变。

1978年,北京电影学院到西安进行全国恢复高考后的首次招生。得知消息,张艺谋带着自己的摄影作品跑到考场。彼时,他正在陕西农村插队。后来,张艺谋如愿考上北影,从此开始了自己的艺术人生。

据统计,1977年和1978年两届考生共有1160万人。哪怕时隔40多年,参加过1977年冬日高考的考生,很多人都还记得,几乎所有考点门口都拉起了这样一条横幅,上面写着:“祖国,请您挑选吧!”短短一句话,犹如无数青年学子的铿锵誓言,成为把个人梦想与国家发展命运融为一体的生动写照。

今年是恢复高考45周年,45年间,高考镌刻着一代代学子青春的记忆,也镌刻着一个国家和民族砥砺前行的印迹。45年前,570万学子踏进考场,27万人的命运因此被改变。45年后,今年高考报名人数达到1193万人,创下历史新高。恢复高考以来,录取率从4.7%提高到92.9%,45年翻了近20倍。时代在变,但全社会尊重知识、尊重人才的氛围没有变,“知识改变命运”的社会共识始终未变。

“科学的春天”

1978年,关于这个春天的记忆,历久弥新。当年 4 月,全国科学大会在北京召开,旗帜鲜明地提出“科学技术是生产力”等著名论断。

“让我们张开双臂,热烈地拥抱这个春天吧!”大会闭幕时,时年86岁的中科院院长郭沫若发表了题为《科学的春天》的书面讲话。这穿透心灵的疾呼,让无数知识分子产生共鸣,极大地鼓舞和激发了他们投身社会主义现代化建设的热情。这次大会被誉为“科学的春天”。

这一年,徐迟发表了报告文学《哥德巴赫猜想》,主人公陈景润旋即成为全社会崇拜的偶像,极大地激发了千百万青年对知识的渴望。“知识就是力量”“学习成就未来”成为新的价值导向,“尊重知识、重视教育”成为社会风尚。

1979年,中国科学院学部恢复活动;1994 年,中国工程院成立,中国科学院学部委员改称为中国科学院院士,两院院士制度正式建立。

多年来,院士专家以及广大的自然科学、社会科学工作者围绕国家经济社会发展中的战略问题、世界和我国科技发展中的重大问题等积极建言献策,充分发挥“智囊团”和“思想库”作用。

1986年3月,王大珩、王淦昌、杨嘉墀、陈芳允四位科学家联名给邓小平写信,提出为了抢占世界高科技的制高点,应尽快制定发展我国高科技的计划。小平同志迅即作出批示:“此事宜速作决断,不可拖延。”著名的“863”高科技计划随之诞生。此后,“ 973”计划、星火计划、火炬计划等一系列科技发展专项计划相继实施,聚集、培养和造就了一大批杰出人才,为经济社会发展提供了有力的科技和人才支撑。

而从20世纪90年代初开始,陆续启动实施的“211工程”“985工程”“双一流”建设,则是国家意志的高等教育发展计划的逐步深化,进一步提升了中国大学的办学水平、学术竞争力、科研实力、国际影响力。

如果说人才是科技创新的“种子”,那么,鼓励和支持科技创新的社会环境就是其“土壤”。我国首次月球探测工程,凝聚、培养和造就大批高素质的航天科技人才,其研制队伍平均年龄不到40岁,一批年仅三四十岁的业务骨干担任主任设计师、副总设计师、副总指挥。

40多年来,那个“科学的春天”播下的种子,已收获丰硕的果实。从“神舟”系列飞船遨游太空到探月工程取得圆满成功,从取得杂交水稻、高性能计算机、高温超导研究等领域的重大成果到三峡工程、南水北调、西电东送、西气东输、青藏铁路、高速轨道交通等重大工程建设……人们看到,在经济社会建设的主战场上,科技这一生产力正日益发挥其“第一”的作用,人才这个“第一资源”在建设中国特色社会主义伟大实践中正迸发着无穷的活力。

可见,科技兴国与人才强国是民族复兴之基石。

流动,溢出

提到人才,很多人首先会想到人才市场。20世纪80年代初“人才流动”“人才市场”现象的出现,曾在社会上引发了广泛争议。

当时制约人才发展的传统观念根深蒂固,每走一步都阻力重重。许多人甚至是领导干部都担心,人才流动以后如何管理?会不会出现人才无序流动的混乱局面?还有人反对“人才市场”的提法,认为“这等于把人才当成商品了”。但随着人才春天的到来,旧传统的冰层必然会慢慢融化。

回顾历史,体制内的人曾三次集中“溢出”。第一次是20世纪80年代中期,计划经济转向市场经济,一批公务员赶潮“下海”。1983年3月,全国第一家人才流动服务机构——沈阳人才公司诞生,市场配置人才的雏形悄然形成。

其中,最令人难忘和轰动全国的一幕是:伴随着海南建省,10万人才过海峡。全国的人才流动由此达到高潮,成为20世纪中国最大的“人才潮”,也是世界人才迁移史上一次罕见的壮举。

第二次是1992年邓小平南方谈话后,改革开放步伐加快,民营企业政治地位提高,大量公务员再度辞“官”。百万大军下广东,赴苏南,一时蔚为壮观。陈东升、冯仑、潘石屹、王功权等人主动“下海”创业,如今成为“ 92派”创业者代表。

第三次是 2000 年前后,政府机构改革精减人员,不少干部辞职。十八届三中全会提出,市场在资源配置中起决定性作用,为人才双向流动奠定了更坚实的社会基础。

如今,随着社会就业观念的多元化,或许你会时常看到“学霸”回乡种田、硕士生当快递小哥、一言不合就“闪辞”等类似的新闻,人员流动变得常态化。

走出去,引进来

1978年末的一天,清华大学的柳百成,和52名中国年轻学者一起,身着国家统一配发的服装,拎着统一配发的皮箱,从北京出发,辗转前往美国。那一刻,关闭了10余年的留学之门在“文革”后重新开启。

在国内时,柳百成便专注于研究电子领域,在美国留学时,他无意间发现房东的孩子在玩苹果电脑。当时中国连电视都不普及,电脑对柳百成的冲击巨大,但他敏锐地察觉到,这个方方的“盒子”,将来可能会改变世界。

于是年近50岁的柳百成,开始和年轻的大学生一起学习高级计算机语言和程序。为了赶上课程进度,他勤学苦练,废寝忘食。柳百成的努力换来了丰厚成果,他回国后,开辟了我国计算机技术和传统铸造业结合的新领域,大大填补了我国这一领域的空白。

这52名公费留学生学成后,悉数回国,成为各个领域的佼佼者,个人命运的轨迹也因此发生急速转折。

大门一开,迸发出中国历史上最大的一次留学潮。我国陆续与美国、英国、加拿大、意大利、日本、联邦德国等国政府达成交换留学生协议。随着留学规模的不断扩大,公派留学为主导、自费留学为主体的留学工作格局逐步形成。

与“留学热”相对应的,是一浪接一浪的“归国潮”。学成报国,是一代代留学生崇高的理想和抱负。据法国欧洲时报网报道,中国历史上出现过两次留学生“归国潮”,分别发生在20世纪50年代初和90年代初。2008年全球金融危机爆发以来,第三次“归国潮”便开始孕育。

1999年12月,在美留学工作的李彦宏正在美国的家中打点行囊,准备回国创业。2000年初,百度在中关村正式成立。2005年8月5日,百度在美国纳斯达克上市。如今,百度已发展成为全球最大的中文搜索引擎。

比李彦宏归国早3年的严望佳,1996年获宾夕法尼亚大学博士学位后,便回国创立启明星辰信息技术股份有限公司。对创业领域的选择,严望佳当时有自己的考虑:中国的互联网虽然发展迅猛,但同时面临着网络安全技术相对滞后的问题。网络安全技术需要长期摸索和积累,在某种意义上甚至是关系到国家发展的大事。

从政治、经济到教育、文化等领域,都可见“海归”的身影:以身许国、叩开地球之门的黄大年、 量子物理学家潘建伟,带动中国互联网崛起的“海归”精英张朝阳(搜狐创始人)、李彦宏……他们将个人理想融入国家发展。

在新一代中国留学生群体中,留学后选择归国的人数也在不断攀升。在他们看来,正是中国的发展为海外学子提供了前所未有的机遇。

尚贤不论国别,唯才不避亲疏。新世纪以来,伴随着 2001年中国加入世界贸易组织,以更加开放的姿态融入世界,更多的国际人才向中国流动。近年来,中国综合国力显著提升,并与世界经济深度融合,供给侧结构性改革加速产业结构优化升级和新旧动能转换,都为外籍人士和留学人才施展才华提供了广阔的舞台。国家“千人计划”和“万人计划”的实施,吸引了一大批高端人才纷至沓来,其中不乏诺贝尔奖得主、发达国家科学院院士和各领域的领军人才、青年拔尖人才等。

数据显示,党的十八大以来,随着留学回国人数的不断攀升,已有231.36万人学成归国,占改革开放以来回国总人数的73.87%。业内专家预测,2022年前后中国可能迎来“进大于出”的人才历史拐点。

“大众创业、万众创新”

进入新世纪,中国制造加速崛起,从消费互联网呼啸而至,到产业互联网高歌向前,各路精英人才层出不穷。

近20余年来,中国制造从品牌时代逐渐过渡到技术创新时代。新世纪之初的十年,海尔、联想、奇瑞、吉利、波司登、潍柴、万向等优秀企业,全速进入品牌制造发展阶段,中国制造以一种“低成本优势 + 差异化品牌”组合策略,为全球市场提供物美价廉的好产品。第二个十年,中国制造开始加速进入技术创新时代。华为、格力、美的、京东方、大疆、小米、福耀、万向、比亚迪等优秀企业加速崛起,一大批拥有自主知识产权的创新产品涌现出来,成为在全球制造业角逐的实力选手。

从2011年到2020年,是以移动互联网为代表的新经济发展黄金十年。经过十年发展,移动互联网日渐普及,移动支付、移动社交、移动出行、移动电商、共享经济、短视频、网络直播、在线教育等成为生活常态。大数据、人工智能、5G、云计算、区块链等新技术迭代升级,加速应用于各行各业。

这10年间,我们看到了美团创始人王兴是如何在“千团大战”中从轻赛道切入重模式,以冷静和理性坚持长期主义,也看到了滴滴面临灭顶之灾的瞬间和程维强烈的求生欲;看到了小米雷军是如何在年过四十后重新定位人生方向来点亮国产手机的崛起之路,也看到完全新生代的张一鸣(字节跳动创始人)是如何占据下一个时代的制高点……这些仅仅是“新经济之王”的代表人物,还有很多英雄豪杰难以一一赘述。

大力实施人才强国战略,是党中央在新世纪之初深刻分析我国面临的国际国内形势作出的重大决策。党中央、国务院于 2003 年、2010 年两次召开全国人才工作会议,颁布国家中长期人才发展规划。如今,我国人才工作已站在一个新的历史起点上。

2014年,“大众创业、万众创新”首次在天津夏季达沃斯论坛上提出。8 年来,“双创”已成为我国创新驱动发展战略的重要载体。从中关村创业大街的创业者,到大企业“内部双创”的大工匠,再到投身“互联网+农业+扶贫”的农业创客,越来越多来自大中小企业、涵盖一、二、三产业的人们投身其中,为我国就业创造了广阔空间。

这一时期,经济全球化更加全面,社会信息化更加深入,人们的价值观也更加多元,催生了李佳琦这样的头号主播,也接纳了俞敏洪领衔的新东方团队由教育向直播赛道的转型,这是时代给他们的平台,也是时代对他们价值的认可。而当今以人工智能、新能源、生命科学、航空航天等为代表的新一轮科技革命正在酝酿,中国能否抓住机遇,实现大国崛起、民族复兴,需要我们这一代人付出加倍的努力。

本文原载于《文史博览·人物》2022年第8期

标准

标准

A

A