【喜迎旅发大会·文化篇】张浚:路幽迟晚日,岩古浥流香

打卡时间:绍兴八年(1138年)、绍兴二十年(1150年)、绍兴二十六年(1156年)

打卡地点:零陵

魏国公忠献公像(资料图片)

张浚画像(资料图片)

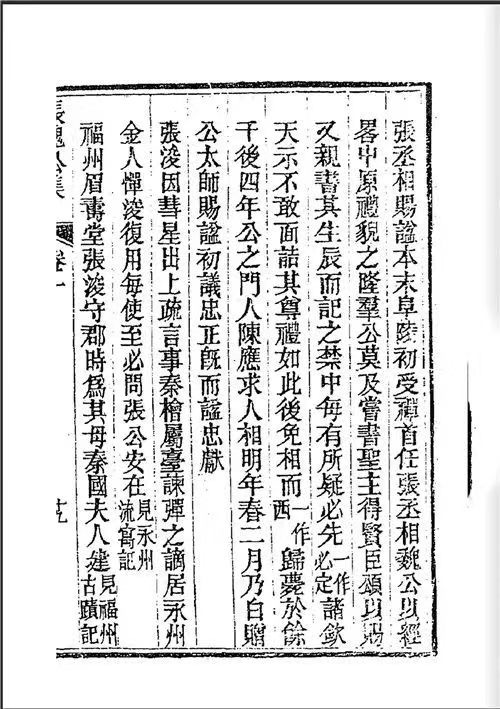

《张魏公集》内容(资料图片)

一

为了解张浚,我多次去零陵文星街的张浚故居参观,尝试穿越到他所处的年代,走进他复杂的内心世界。可是,感觉很艰难。

漫步在故居里,总感觉到有一个孤独的灵魂离游客时远时近,总感觉到有一种呼吸远在天边近在眼前,只感觉到有一种忧郁穿越近九百年的时光而投射到我的跟前……

宋哲宗绍圣四年(1097年),张浚出生。父亲张咸,是汉州绵竹人。宋神宗元丰二年举进士,官宣德郎,签书剑南西川节度判官。

张浚四岁那年,父亲就去世了,只好跟着性格温柔、内心坚强的母亲计氏过日子。由于母亲管教严,少年时代的张浚品行端正,勤奋好学,且从不诳语。后来进入太学学习,并于政和八年(1118年)考取进士,实现人生的第一次跨越。

靖康元年(1126年),金兵分东西两路南下,经过两次作战,攻取北宋首都汴京,掳走徽、钦二帝,北宋就此灭亡。

此时,张浚刚刚擢任太常寺主簿。面对金人的入侵,他恨不得马上持刀上阵。无奈金兵实力太强大,他这类书生是无法抗衡的。

最令人气愤的是,金太宗下旨前线将帅,要挟留下的那些汉臣和学子立宰相张邦昌为大楚皇帝,建立伪政权,以便治理大宋遗民。张浚获悉,就与开封士曹赵鼎、司门员外郎胡寅商定,不甘受辱,不书议状,并一齐逃至太学中,伺机复仇。

靖康二年(1127年),幸免于难的徽宗赵佶第九子、钦宗赵桓之弟赵构在南京(今河南商丘南)即位,改元建炎。张浚获悉,驰赴而往,除枢密院编修,累迁至侍御史。

建炎二年(1128年),转任为礼部侍郎。稍后,又兼任御营使司参赞军事。进入军队之后,张浚开始熟悉军情。一个偶然机会,让他实现人生的第二次跨越,成为高宗最信赖的近臣。

那是建炎三年(1129年)三月初五日,武将苗傅、刘正彦在杭州发动兵变,逼迫高宗赵构禅位三岁幼子赵舜,改元明受,由孟太后垂帘听政。而当时张浚正沿长江一线节制军马,消息传到军营,张俊就扣住改元赦书秘而不宣,并与大将张俊、韩世忠等率军进逼杭州,驭逐苗、刘,使高宗复位。

关键时刻,彰显忠义。这一点,令高宗赵构铭记于心。

张浚由此被任命为知枢密院事,开始显赫。是年五月,诏令张浚为川陕宣抚处置使。

绍兴二年(1132年),张浚再次升迁,任检校少保、定国军节度使。绍兴五年(1135年)二月,三十八岁的张浚出任右相兼枢密院事、都督诸路军马。宋高宗让他“总中外之政,几事丛委,以一身任之”,而高宗则“事无巨细,必以咨浚.锡诸将诏,往往命浚草之”。

年纪轻轻,位极人臣,张浚成为三百年宋史中最年轻的宰相。

绍兴七年(1137年),张浚因建功卓越,加封金紫光禄大夫。后来,力排众议,让兵部尚书吕祉接管被免去职务的刘光世所部,结果导致刘光世部将郦琼反叛,不仅杀了吕祉,还率四万精兵投敌。

这年九月,张浚跌了人生第一个跟头,被迫引咎辞职,提举宫观,后贬居永州,正式打卡斯地。

二

张浚一生阅读甚多,著述颇丰。对于永州,他多少是知道一些的。这里虽然荒僻,但历史十分悠久。且不说远古时期的虞舜,春秋战国跟秦汉时期有诸多先贤名人在此留下足迹和诗文,仅唐一代,就有李白、元结、颜真卿、高履行、崔敏、韦宙、崔能、柳宗元等人路过此地或在此任职。入宋以来,也有李琯、欧阳晔、柳拱辰、潘衢、邢恕、范纯仁、范祖禹等人在此任职或谪居,因此,当他奉旨谪居永州时,心情是十分复杂的。

张浚派人去家乡接了母亲和六岁的儿子张栻,于第二年暨绍兴八年(1138年)二月抵达永州。

初来乍到,人生地不熟,张浚就寄住在旅馆。而当时的永州太守叫许尹,比张浚大两岁,对他十分敬重,偶尔来串门。

后来,张浚觉得带着家人长期住旅馆也不是办法,就在寄居地的东角建了一仅可庇风雨的厅堂,取名为“三省堂”,为此还写下一篇《三省堂记》:

绍兴丁巳(1137年)冬,予以淮西兵变言者论列 ,谪居零陵。明年春二月,既至,寓止客馆。作堂 于地之东隅,仅庇风雨,庶几燕息 ,取曾子三省之日以名之。其省谓何?思吾之忠于君,孝于亲,修于己者,恐或未至。呜呼!士大夫于圣人之道,当求所以通于天人之际。予之三省,殆将有进于斯而愧其未能也。吾兄昭远喜,为书其名,于予有光焉。

也许,张浚在这里对自己四十年的人生进行了深刻反省吧。特别是富平之战后,自己斩杀了临阵脱逃的环庆经略使赵哲,原想再用口碑很好的曲端,没想到与曲端有宿怨的吴玠、王庶反复挑唆,加上曲端有一个部下带兵投敌,一些人给自己打小报告,说曲知情不报,导致自己将曲端下狱致死。之后,告状信雪花般飞向京城,朝廷因此怀疑自己“杀曲端、赵哲为无辜”,于是去职,谪永州。

远离庙堂,栖居小城,身心轻松,正好阅读。

太守来访,他告诉张浚:潇水西岸的朝阳岩是唐代道州刺史元结所开辟,历代吟咏颇多,不如一起去看看?

去就去吧,由于母亲喜欢去附近的东山寺院拜佛,儿子张栻也爱跟着去溜达,张浚只好跟许尹及他的随从结伴而行。

渡江,攀缘而登。张浚发现斯地岩幽、崖险、草绿、水深,果然名不虚传。于是,一首《朝阳岩》诗脱口而出:

已觉云天阔,风轻水面凉。路幽迟晚日,岩古浥流香。

客舍长年静,渔舟底事忙。相逢贤太守,不同管弦张。

没想到,太守许尹立即以诗唱和:

漫作游仙去,灵槎近晚凉。悬岩迷日月,倒影浸潇湘。

风满征帆过,云归渡鸟忙。相志物外趣,时许悼相将。

两人的吟咏,在潇水江面激荡出一层层欢乐的涟漪……

三

不久,令人不快的消息自京城传来:绍兴八年(1138年)三月,秦桧被任命为右仆射、同中书门下平章事,二次拜相。五月,金派使者议和。高宗担忧太后年事已高,告诉秦桧不惜屈己称臣,希望和议速成。

张浚获悉,愤怒不已。接连上奏《罢居永州谏和札子》《永州第二札子》《永州第三札子》《永州第四札子》《永州第五札子》等。向朝廷力谏秦桧“屈己和戎”之议。十一月,张浚又奏:燕云之举,其监不远。“一旦北面事仇,听其号令,小大将帅,孰不解体陛下欲经理河南而有之,臣知其无与赴功而共守者也”。

在短短的几个月时间内,张浚的五十道上疏,如同五十支利箭,射向投降派,令朝廷上下为之哗然。

主战派见状,跟着呼吁。高宗迫于无奈,只好平衡关系,于绍兴九年(1139年)正月,诏令张浚复官,提举临安府洞霄宫。二月,任命他为资政殿大学士,知福州兼福建安抚大使。

东山再起,信心百倍。张浚以反投降为己任,接下来两年,积极上奏,要求高宗坚持抗金,驱逐外来入侵。

秦桧见状,十分烦躁,游说高宗于绍兴十一年(1141年)四月解除韩世忠、岳飞等将领的兵权,制造了岳飞冤狱,取得了与金和谈的资格,十一月正式与金签订“绍兴和议”。

同月,为了安抚张浚,授其检校少傅、崇信军节度使、万寿观使等闲职,免奉朝请(次年,又封和国公)。随后,杀掉岳飞,在满足了金国杀害抗金英雄、向金称臣、割地、赔款等诸多屈辱条件之后,南宋得到了所谓的“和平”。

但是,张浚是犟脾气,眼里容不下投降的沙粒。他虽然被晾在一边,但没有人能阻止他的进谏。

绍兴十六年(1146年),天空西边出现彗星。张浚借彗星直言上疏,认为与金人和议无异于养痈招祸,当备战抗金,否则将后悔莫及。他暗指秦桧是“以国与敌者”,希望高宗“谋之于心,断之以独”,不可再为秦桧所左右。

权相秦桧岂能容得下这种冒犯?更重要的是,由于受高宗偏安一隅思想的影响,当时朝廷上主和派占主导地位,张浚的抗金主张被弹劾为“惟欲四方多事,幸侥再进,包藏祸心,为害实大”,被贬连州,跌下人生第二个跟头,

张浚在亲人的陪伴下,去到连州。在他们看来,也许跟上次一样,大不了一两年就会回京城的,因为高宗皇帝那么信任他。

哪知道这一回情况不同,由于秦桧主政,张浚一待就是四年。直到绍兴二十年(1150年)八月,才接到诏令,不是让他回京,而是移永州居住。

四

还是绿水环绕的零陵城,还是当年修建的三省堂。

再次来到零陵,陪伴的除了年届古稀的母亲计氏和十七岁的长子张栻,还有次子张杓、三子张枃,侄孙张炎、张默、张炳等人,一家多口,十分热闹。

因几年没有人居住,三省堂显得有几分荒芜。好在张浚为相之后,地方官员对他还很客气,为他配备了两个仆人。张浚父子经过规划,与仆人对三省堂进行一番扩建和修整。计氏平时向佛,心地善良,见附近老百姓下坡到河边去取水,因此要张浚在三省堂前挖了一口井,便于自己家和广大百姓饮用。

有人问他这井叫什么名字,张浚想起自号紫岩,在连州又刚刚完成《紫岩易传》初稿,现到了永州正好仔细修改,于是回答说:紫岩井。

附近百姓一听,十分高兴,纷纷来紫岩井取水。但他们知道张浚的规矩,所以取水是取水,但不会敲门打扰。

不久,永州太守换成了彭合,吉州庐陵人,从临江军转知永州的。到任之后,十分关心教育,经过巡察,他下令修建府学南门。落成之际,登门拜请张浚作文纪之。张浚就写了一篇《新学门铭有序》:

宋绍兴甲戌(1154)冬十二月,永州学南门成,太守庐陵彭侯所建也。太守视民以身,以王事为家事,政治既举,又思有以教化之。得蜀文翁《礼殿绘像》本,使工次第摹写堂上,劝士子以仪刑之学。复建斯门,辟壅塞,导胜气,气象伟甚。学舍厨庑,从而易新。示劝之意厚矣!宜铭之。辞曰:

人不知学,莫适褆身。学而不行,不学为均。行之伊何?惟一惟诚。孝弟忠信,本之于心。成之于性,守之以仁。日积月化,粹然其纯。可以格天,可以感神,可以正物,可以化人。发为辞章,德人之文;施于政事,君子之名。其道甚大,与天地并。凡尔为士,勿替于勤。钦之勉之,无愧此门。

第二年,彭合决定将府衙后面的万石山更名为环翠山。端午之后,邀张浚游览。张浚本已去了多次,但出于礼节,还是欣然参与,并题名碑上:

紫岩张浚同郡倅长乐张登谒太守庐陵彭公合于环翠,酌泉小饮,观景物之胜,俟月上而返,浚子栻、杓、枃,侄孙炎、默、炳从行,绍兴乙亥(1155)端午后六日浚题。

张浚人在江湖,心系庙堂。他心中惦记的是南宋的安危,思考的是破金大计。绍兴十一年十二月二十九日,岳飞被冤杀;第二年十一月,刘光世逝世;绍兴二十一年(1151年),韩世忠逝世;绍兴二十四年七月,先主战后主降的张俊去世。四大将领全部凋谢,除了自己,还有谁能挑起抗金的重任?

张浚想得很多很多,但他唯独没有想到,由于高宗任用秦桧为独相近二十年,而一直执行屈辱乞和政策的秦桧,因为用巨大代价为高宗换来了所谓的和平,便成了高宗眼里的能人。至于张浚,因为秦桧、汤思退等人的渲染,居然渐渐成了高宗的“眼中钉”。

站在潇湘大地,眺望杭州。张浚望穿秋水,依然不见要他回去的诏令。

绍兴二十五年(1155年)十月,罪大恶极的奸相秦桧一命呜呼。虽然高宗忽然想到了张浚,重新起用,恢复他观文殿大学士职衔,任判洪州(今江西南昌)。但张浚还是那副臭脾气,对投降派不依不饶,翌年又上疏直言,奏请高宗备战抗金。哪知道秦桧虽死,其爪牙还在,接替秦桧相位的万俟卨,勾结汤思退等人继续执行投降路线,跟高宗报告说:皇上,您看那张浚是不是像个狂人?赵构点头道:这个时候还说打仗,确实是无事生非!

万俟卨一听,心领神会,立即叫人起草诏令,十月,张浚跌下人生第三个跟头,再次被贬往永州居住,而且是服除落职,以本官奉祠。

五

一个人三起三落,与一座偏远的城市三次结缘,这在交通不发达的古代,颇为罕见。

这时候,张浚的母亲已经去世,只有儿子等人陪同回到永州。

回到三省堂,张浚苦笑不已:自己昔日为住处取名三省堂,没想到居然会三次谪居永州。难道,这是天意?

从此,张浚闭门不出,就连以前经常去的东山,也懒得去光顾了。因为他心中那座山,比东山更高,带来的压力更大。

独坐在书房,回想起自己几十年来的风雨历程,张浚陷入了沉思。想到高宗对自己的态度,前后判若两人,张浚百思不解。

难道在高宗面前秦桧居然阴魂不散?难道自己主张抗金也有错?

或许,自己该彻底反思了!

仆人跟张浚报告:去年上任的零陵县丞杨万里求见。张浚一听,说道:管他千里万里,一概不见,老夫只想清净。

如是现象,半年之内竟然出现多次。这让张浚忽然对杨万里这个人上了心。

绍兴三十年(1160年) 春的一天,儿子张栻回来跟他说:有一个好友想前来求见。张浚问:是谁?张栻说:您见了就知。

张浚让张栻带人进来,原来就是他经常跟自己提起过、并且转来好几封求见信的零陵县丞杨万里!

杨万里一见张浚,跪拜在地:弟子廷秀拜见丞相!张浚将他扶起,说:其实,我早就听说过你的大名,诗歌写得不错!为了见到老夫,你至诚至信,殊为难得!

这对杨万里来说,注定是一次具有划时代意义的见面。杨万里的博学与性格,给张浚留下了很好的印象。从此,两人经常见面,从时事政治,到诗歌文学,再到《易经》,到零陵风土人情,无所不谈,谈无不透。

杨万里屡屡问道,张浚告诫对方:儒家圣贤传心,佛教明心见性,修心的根本均在于诚。说完,写下“诚斋”二字,赠予对方。

杨万里何等聪明,深知“正心诚意”是理学家修身立命的主题,只要以“诚”对待万事万物,万事万物也就具备生命,充满灵性。回到县衙,杨万里遂将书房命名为“诚斋”。从此,以“诚斋”自号,并将自己的诗文集亦命名为《诚斋集》。

张浚谪居五年后的绍兴三十一年(1161年)十月,宋金交战,高宗又想起了他,起用他判潭州。隆兴元年(1163),张浚升任枢密使,都督江淮东西路军马。不久,拜右相。隆兴二年(1164 )八月,张浚卒,年六十八,赠太保,谥忠献。

身为臣子,张浚一生忠心耿耿,这对于一个国家一个民族和一个政府来说,是一种难能可贵的品质。

他三次谪居永州,在永州留下的诗文,康熙《永州府志》的记载不多,仅有一记一铭一诗(《三省堂记》《新学门铭有序》《朝阳岩》)。

其实不然。至少还有两铭,见岳飞之孙岳珂所撰《程史》:

张紫岩谪居十五年,忧国耿耿,不替听夕。适权奸新毙,时宰恃邻好而不固圉。紫岩方居母丧,上疏论事,朝以为狂。复诏居零陵。一日,慨然作《几间丸墨》并《常支节竹杖》二铭以寓意。《墨》之铭曰:“存身于昏昏,而天下之理因以昭昭,斯为潇湘之宝,予将与之归老而逍遥。”《杖》之铭曰:“用则行,舍则藏,惟我与尔;危不持,颠不扶,则焉用彼。”或录以示当路,大怒,以为讽己。将奏之,会病卒,不果。他日陈正献俊卿为孝皇诵之,摘其一铭,书于御杖焉。

编辑:朱璇杰

标准

标准

A

A