零陵文史|零陵花鼓戏

零陵花鼓戏是零陵区花鼓戏剧团的一项传统地方戏剧种,具有历史文化、艺术、美学、教育、科研等方面的价值,是我区弥足珍贵的非物质文化遗产,已列入零陵区、永州市“非遗”名录,2008年被批准为湖南省级非物质文化遗产名录项目。

零陵花鼓戏的起源与发展

零陵花鼓戏,最初起源于民间花灯、小调,旧称花灯或名调子,是湖南六大花鼓戏流派之一,至今已有100多年的历史,在湖南永州市、郴州市、衡阳市、邵阳市及广东、广西、贵州、江西等省(自治区)都有流传。

据记载,清嘉庆二年(1797年)就有花灯、调子演出的情景。20世纪50年代,祁阳花鼓灯和道县对子调在零陵融汇,形成“半戏半调”新剧种,始称“楚南戏”,1956年定名为“零陵花鼓戏”。其后,该剧除迅速遍布于永州所辖11个县区外,在湖南的邵阳、衡阳、郴州等市州,甚至粤、桂、赣、黔等地也有流布。零陵花鼓戏设立了丑、旦、生、净(花脸)四大行当,从年龄、性别、出身、职业等方面塑造不同的人物形象。该剧种由舞台语言、剧目、音乐、表演、舞台美术五个部分组成,因剧种贴近生活、贴近群众,令流布区域内的广大群众无比喜爱,群众为观剧不怕路途遥远甚至通宵达旦,往往戏一演完,其唱腔就成为了风行一时的流行曲。

据记载,清嘉庆二年(1797年)就有花灯、调子演出的情景。20世纪50年代,祁阳花鼓灯和道县对子调在零陵融汇,形成“半戏半调”新剧种,始称“楚南戏”,1956年定名为“零陵花鼓戏”。其后,该剧除迅速遍布于永州所辖11个县区外,在湖南的邵阳、衡阳、郴州等市州,甚至粤、桂、赣、黔等地也有流布。零陵花鼓戏设立了丑、旦、生、净(花脸)四大行当,从年龄、性别、出身、职业等方面塑造不同的人物形象。该剧种由舞台语言、剧目、音乐、表演、舞台美术五个部分组成,因剧种贴近生活、贴近群众,令流布区域内的广大群众无比喜爱,群众为观剧不怕路途遥远甚至通宵达旦,往往戏一演完,其唱腔就成为了风行一时的流行曲。

多年来,零陵花鼓戏在传承中不断创新,编排的剧目丰富,出版了许多音像制品,颇具代表性的有1979年剧团自创的大型古装神话戏《雕龙宝扇》,1986年剧团自创的古装戏《破瓢记》,1991年剧团自创的现代戏《野坳谷》等。

零陵花鼓戏的艺术特色

零陵花鼓戏的音乐圆润流畅,悦耳动听,艺术感染力强,由声乐曲和器乐曲两大部分组成。声乐曲,即唱腔音乐,由不同的声腔结构合成,主要源自山歌、民歌、小调、说唱等民间音乐,既具戏曲唱腔固有的形态,又极具乡土风格。器乐曲,即伴奏音乐,既赏心悦目,又能烘托演出效果,分为文场和武场。文场为管弦乐、以皮琴、碗胡为主奏乐器,能演奏出清新柔和的曲调;武场为打击乐,以战鼓为主,具有特色,能制造出千军万马征战沙场的气势。

零陵花鼓戏唱腔清丽婉约,乡土韵浓,表演集唱、做、念、手、眼、腰、步综合运用于一体,语言丰富。剧目众多,有传统剧目100多部,现代剧目100余部,改编和新创剧目30余部。传统剧目大多源于民间,一般根据英雄故事、神话传说改编。现代剧目多数表现的是现代劳动生产、婚姻爱情、崇俭戒奢、褒勤贬懒等方面的内容。

初期的零陵花鼓戏服饰简单明了,穿破袄、缚草绳便是小丑的打扮,“月蓝衫子套背褡”就是小旦的装束。有了专业剧团后,根据剧情的不同、角色的不同,服饰也变得丰富起来。零陵花鼓戏的脸谱通常以红、黑、白三色为主基色,在脸部勾勒出精巧的图案、明晰的线条。

零陵花鼓戏的科班或称教馆,是培养花鼓戏传人的教学培训机构,一般利用农历二月或秋收后的腊冬季节开科教戏。坐馆年限少则一月多则半年,也有续学的。教学方式一般为一人教一人学或多人学,学成后就搭班演出,或边学边演。据史料记载,零陵花鼓戏演变过程中,创办过近30家传习班、传习所、传习学校,拥有学员约400人。

零陵花鼓戏的地位

零陵花鼓戏在我区戏曲史上有着举足轻重的地位,具有较高的历史、文化价值。一是共性的。包括认识、教育和娱乐价值功能。如配合党的中心工作进行宣传演出时,群众空前欢迎,乐此不疲。收到了潜移默化、富教于乐、建设和谐社会的谱及性成效。二是个性的。零陵花鼓戏虽是湖南花鼓戏六大流派之一,但不同的是,它在诸如戏剧路子、音乐唱腔、表演手段等方面,都由两种不同的风格合成。如南派的歌舞(喜),北派的正剧(悲);还有是剧中曲牌,南派用商调式(阴),北派用角调式(阳)等等。这些相对(交错、差异)统一的例子,在其他剧种与流派中并不多见,这说明零陵花鼓戏具有独特的艺术、科研价值。

21世纪以来,因影视文化的盛行,加上市场经济的冲击,人们的价值观和文化审美观发生了巨大变化。零陵花鼓戏处境堪忧,面临经费短缺、队伍萎缩、人才外流、绝活失传、传承断链等诸多问题,濒临消亡的困境。

近些年来,零陵区委、区政府及职能部门已采取了一定的措施,对零陵花鼓戏进行保护。如制定了五年保护计划,对剧团增拨了经费、对老艺人进行了抢救性记录、复排了部分传统剧目等等,并将它申报各级非遗名录代表性项目。2008年零陵花鼓戏被列入湖南省非物质文化遗产代表性名录。

零陵花鼓戏传承人

零陵花鼓戏代表性传承人有李江元(省级)、李海明(市级)、黄志华(市级)。

李江元,1960年3月出生,湖南永州零陵人,从小接受艺术熏陶,逐渐热爱零陵花鼓戏艺术,1973年考入零陵花鼓戏剧团并成为花鼓戏演员。在剧团曾从师于道县花鼓戏名流冯祥昌老艺人主攻小生,后又参师于祁阳名丑李占云老师主攻丑行。为了全面发掘其艺术潜力,他又自学老生并有所建树。1988年当选为剧团艺委会主任,同年又推荐为剧团业务团长。因其出色表演,1989年被评为国家三级演员,1994年加入了中国共产党,2009年经剧团推荐成为第三批湖南省非物质文化遗产项目代表性传承人。

由于李江元出生于梨园世家,从师于前辈名流,再加自身的勤奋努力和对零陵花鼓戏的无限热爱。在表演时他口齿伶俐、嗓音浑厚、唱腔韵味浓,善于利用嗓音及本剧种的表演风格去演绎各种不同性格、不同年龄的人物,颇得行家赞赏。同时,他善于思考,对剧中人物分寸掌握十分准确,在表演时对文丑、武丑、小生、老生四行当均可得心应手,掌控自如,特别是对零陵花鼓戏的扇子舞、矮子路、甩佛珠等基本功更为功底深厚。

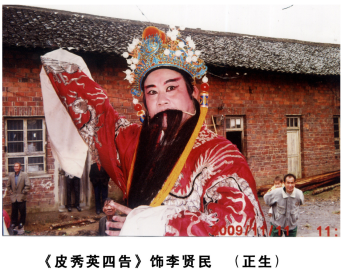

30多年来,他锲而不舍地付出结出了硕果。1983年他参加零陵地区青年演员汇演,在零陵花鼓戏主要的传统戏《假报喜》一剧中扮演丑行陈三,在现代戏《莲花吐艳》一剧中扮演马候一角双双荣获零陵地区优秀青年演员奖;1984年荣获全省优秀青年演员光荣称号;1978年他主演湖南花鼓戏《刘海砍樵》饰刘海和零陵花鼓戏《追鱼记》饰张珍(小生),轰动零陵全城;1985年他主演《皮秀英四告》饰李贤民(正生)、《洞房奇冤》饰王大人(老生)、《狱卒平冤》饰狱卒(丑行)、《画龙点睛》饰马周(正生)等十多台大型古装戏,深受观众和专家们的高度评价;1986年他参加零陵地区专业剧团演唱会,荣获地区演员演唱唱奖;1987年由剧团创作的大型现代戏《古松下的旋律》赴省参加全国戏曲研讨会献演,他在剧中扮演善明一角获得业内专家和省内外同行一致好评;1991年剧团自编的大型现代戏《野坳谷》参加湖南省花鼓戏新剧目汇演,他在该剧中饰赵夏松一角荣获优秀配角奖;1992年该剧参加湖南省《纪念毛泽东在延安文艺座谈会上的讲话》五十周年优秀剧目展演中获配角奖;1995年现代小戏《死去活来》赴省参加专业剧团汇演,他在该剧中扮演村长一角荣获表演奖;2000年剧团创作的小品《三个和尚》赴省汇演,他在小品中饰老和尚一角荣获演出一等奖;2009年在湖南省第三届艺术节上,剧团参演的零陵花鼓戏传统小戏《双盘花》获非物质文化遗产剧目奖,他在剧中扮演花九仔一角获田汉表演奖。除表演外,他还曾参加过多部影视剧的拍摄,在剧中担任不同类型的角色,有的至今还在全国各地放映。

30多年来,他锲而不舍地付出结出了硕果。1983年他参加零陵地区青年演员汇演,在零陵花鼓戏主要的传统戏《假报喜》一剧中扮演丑行陈三,在现代戏《莲花吐艳》一剧中扮演马候一角双双荣获零陵地区优秀青年演员奖;1984年荣获全省优秀青年演员光荣称号;1978年他主演湖南花鼓戏《刘海砍樵》饰刘海和零陵花鼓戏《追鱼记》饰张珍(小生),轰动零陵全城;1985年他主演《皮秀英四告》饰李贤民(正生)、《洞房奇冤》饰王大人(老生)、《狱卒平冤》饰狱卒(丑行)、《画龙点睛》饰马周(正生)等十多台大型古装戏,深受观众和专家们的高度评价;1986年他参加零陵地区专业剧团演唱会,荣获地区演员演唱唱奖;1987年由剧团创作的大型现代戏《古松下的旋律》赴省参加全国戏曲研讨会献演,他在剧中扮演善明一角获得业内专家和省内外同行一致好评;1991年剧团自编的大型现代戏《野坳谷》参加湖南省花鼓戏新剧目汇演,他在该剧中饰赵夏松一角荣获优秀配角奖;1992年该剧参加湖南省《纪念毛泽东在延安文艺座谈会上的讲话》五十周年优秀剧目展演中获配角奖;1995年现代小戏《死去活来》赴省参加专业剧团汇演,他在该剧中扮演村长一角荣获表演奖;2000年剧团创作的小品《三个和尚》赴省汇演,他在小品中饰老和尚一角荣获演出一等奖;2009年在湖南省第三届艺术节上,剧团参演的零陵花鼓戏传统小戏《双盘花》获非物质文化遗产剧目奖,他在剧中扮演花九仔一角获田汉表演奖。除表演外,他还曾参加过多部影视剧的拍摄,在剧中担任不同类型的角色,有的至今还在全国各地放映。

作者:王先均 编辑:王先均

标准

标准

A

A