凉亭:古代新田人民功德的见证

新田地处湘南边陲,丘陵起伏,道路蜿蜒。在肩挑脚行的古代,常在前不靠店、后不及村的山岭田洞古道上,建有供行人歇脚挡风避雨的建筑,这便是凉亭。据《新田县志(1813-1990)》记载,解放前县境内有凉亭77座。解放后,随着现代交通的兴起,古道及古凉亭逐渐被废弃。至上世纪80年代,全县尚有凉亭45座,现今保存较好仍在发挥作用的古凉亭仅10余座。

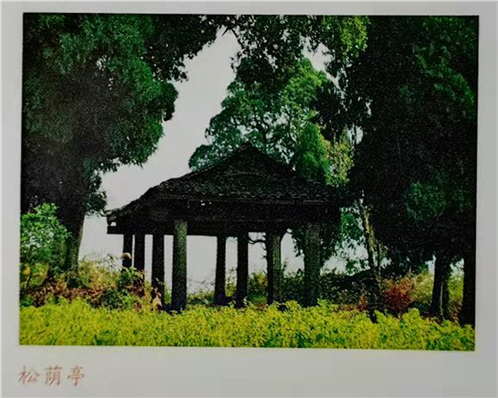

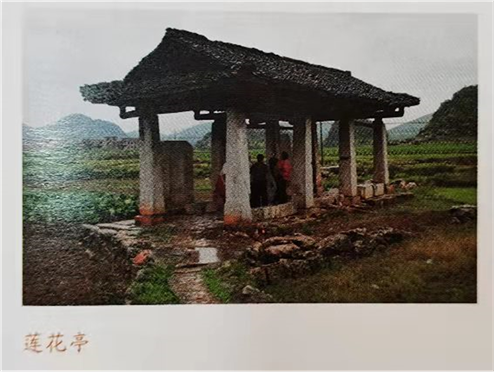

新田的古凉亭大多建于明清两代,时有“三里一亭,五里一庙”之说。其构造大致相同,以“石柱通透式”和“风火山墙式”为主,建筑材料主要为青石、砂页岩、青砖等,底面呈长方形,造形各异,占地面积多在30-60不等。“石柱通透式”为八柱或六柱竖立,木石青瓦结构,四面通透无墙,两侧置石条坐礅和茶水石鼎。有的为上下两层,歇山式或硬山式屋顶;有的三层八角飞檐,檐面逐层收分,上饰葫芦宝顶。具有代表性的凉亭有:向西林村的松荫亭,石羊古洞的莲花亭,景仙寺旁的八角亭,东田村的八角亭,徐家洞中的寿溪亭(“文革”时期拆毁,2021年重修)等。“风火山墙式”以青条石或青砖整体砌墙,单脊坡小青瓦屋顶,有的两侧山墙筑有高出瓦面的风火墙,两山墙中置石拱券门,便于行人出入,内侧墙根设石条坐礅和石水缸,墙上开有门窗。较为典型的有彭梓城村的柏寿亭,大坪塘村的延寿亭,环灵桥村凉亭,云溪欧家茶亭等。另外,还有一种建在河桥上的凉亭,也叫桥亭、廊亭、廊屋,如原县城东门永镇桥、西门富寿桥、龙会寺圩的龙凤桥、麻窝窑村的洪城桥等古桥上,都建有桥亭,集桥梁、凉亭于一体。

这些古凉亭做工考究,柱梁之间,榫卯合缝,精致美观。有的横梁斗拱上刻着神仙和动物、莲花等吉祥物,有的墙体上有彩绘图案,尤其那些亭柱对联,对仗工整,应景生情,隽永深长,使古凉亭平添文化风韵。如松荫亭八根石柱镌刻四幅对联:“喜看山色争迎送,休管亭程话短长”、“望远直穷千里目,披风恰对一株松”、“消除署气添香液,踏破云峰挹碧流”、“到此直同白日闲,看他酷向红尘逐”;莲花亭中间四根亭柱刻有两幅对联:“泽饫劳人功德远,恩铭善眷颂歌长”、“为逢甘雨来心急,因爱和风去意迟”;柏寿亭四根石柱阴刻两幅行书大字联:“柏树永荣阴分慈竹,寿山独耸高享衡峰”、“车殆马烦权留玉趾,雪来柳往稍慰渴思”;寿溪亭六根石柱阴刻三幅对联:“亭立高高,直通云烟万丈;征夫仆仆,催停行李一肩”、“山水朝宗,乾坤毓秀;往来在道,行止如心”、“到此驻一时,稍舒步履;坐余谈几句,暂畅襟怀”。

新田的古凉亭多为民间捐建,殷实人家捐银钱、谷物、田亩,一般民众出工出力。也有少数亭子由富户独资修造,如刘家山附近的普济亭、寿山亭,里下村附近的风云亭(又名接官亭),大历县附近的天佑亭等。古凉亭内四季通风透光,干燥清爽,酷暑炎热的夏日,一入凉亭,清凉的石板石墩再加上山风穿堂而过,让人暑意顿消;刮风下雨的时候,挑脚夫边避风雨,边吃随身带的饭食,消除了饥肠辘辘的疲惫。有些靠近村庄的凉亭,还兼有茶肆的功能,常年备有免费茶水,为过往行人解决渴饮之急。

(重修后的寿溪亭)

古凉亭是新田最具民本意义和实用功能的建筑之一,也是古代新田人民传统美德的历史见证。作为前人留下的文物古迹和文化遗产,值得我们珍惜、保护和修缮。

(徐银飞 收集整理)

作者:徐银飞 编辑:罗钾

标准

标准

A

A