古祠堂:新田乡土民俗文化之经典

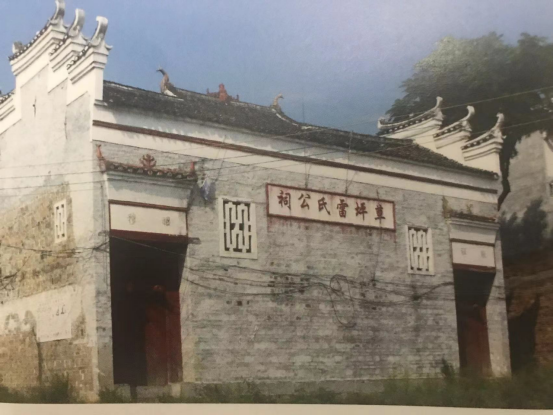

(徐家村公祠)

祠堂,旧时称为“祠庙”、“家庙”或“公祠”,多建于墓所,故又称为“祠室”。按《礼记》规定,只有帝王、诸侯、大夫才能自设宗庙祭祖。直到明嘉靖朝,才允许老百姓建“家庙”。后来,祠堂多建于家族的聚居地及其附近。最早由于发族尚不多,便先置祠于宅中,随着族丁的繁衍,开始建起宗祠乃至支祠。祠堂作为祭祖的专门场所,直接体现着中华民族的宗族观念、文化思想、堪舆风水、建筑成就等方面的内涵。

新田的古祠堂旧时几乎村村皆有,多建造于清中晚期,一般称为“公祠”、“公馆”或“会馆”。其结构大致相同,为青砖黛瓦四合院,由大厅、戏台、过厅、廊房、正厅组成,呈长方形体。戏台多为单檐歇山顶,也有重檐歇山顶、封山顶,台前有天井,两边马头墙。有的村庄祠堂外还建有半月形风水塘,既有消防作用,又可增添景观。这些遍布新田乡村的祠堂除了祭祀先祖、追思先贤,还具有修纂宗谱、商议族务、家法教化、义塾公学、风俗喜庆等功能作用,是家族的象征和中心,也是乡土民俗文化的根基。

由于年久失修和人为因素影响,新田现今保存较好、形制完备的古祠堂已不多见,且主要集中于南乡一带,如下塘窝、徐家、骆铭孙、李千二、山下、大凤头、草坪、史家公祠和文溪家庙等,其建筑形制、风格具有一定代表性。

下塘窝公祠位于金盆镇下塘窝村东侧,建于清同治九年(1870),占地约500平方米,分成门厅、戏台(前设天井、两侧厢房)、大厅、后厢房,是新田建筑面积最大的公祠,为永州市级文物保护单位。大门进处是青条石铺就的地面,两边盖有小青瓦廊房。正前的戏台后大门两侧镶有透雕花格和高浮雕动物花鸟绦环板,戏台为木石砖瓦结构,基础由2米高圆木柱分位支撑,单檐歇山顶,正中安置葫芦宝瓶,顶尖装饰青龙鲤鱼飞吻。檐下饰如意斗拱,藻井、雀替、台柱精雕细刻,门窗檐饰镂空雕花。戏台两边均有平房、后台,专供化妆休息之用。戏台正中是一副彩绘腾龙图,正面梁柱间雕有凤凰、麒麟、玉箫、宝剑,中间是双龙戏珠,檐板上绘有观音菩萨、太上老君、八仙飘海等神仙图案,檐角处有两尊小石狮。天井由青条石铺成,左右两边是雕花格板廊房,各竖立石碑一块,上面镌刻“厥德不回,其麗不億”以及修建祠堂碑文、捐资名录、“祖制十八条”。大厅两边墙壁上书有“忠、廉、節、孝”赭色大字,据说这是从江永上甘棠摩崖拓片而来的南宋大文学家、民族英雄文天祥的手书墨迹。厅内两根合抱圆木大柱,下垫莲花柱础,上饰精雕狮子撑拱,地面铺以青砖。厅后厢房共有四进,县内公祠仅此一家,显得与众不同。

徐家公祠位于金盆镇徐家村口,始建年代不详,重修于道光八年(1828)。两大门进出,内有戏台、天井、大厅。戏台为单檐歇山顶,小青瓦、木梁柱、石柱础,正面檐下卷棚饰有透雕双龙戏珠栏板,左右两边分别是镂空凤凰、麒麟绦环板。台面四周镶有石雕龙凤、麒麟、梅花鹿和“卍”字图案的石栏板。整座戏台显得庄重大方,属于典型的江南建筑风格。戏台两边是廊房,饰有全开雕花窗格,与后台左右相连。大厅正中有两根合抱杉木顶梁柱,下端承重石柱础八面三层,上刻飞禽走兽、祥云梅枝等图案,雕工精湛,水平上乘。梁坊柱头及屋顶两边马头墙饰以彩绘,至今仍清晰亮丽,足见古代民间匠艺之高超。

草坪公祠位于大坪塘镇草坪村正前方,建筑结构、布局与南乡各村祠堂基本一致。大厅两边墙壁上绘有“南极求仙”、“元霸力举千斤狮”、“杨六郎辕门斩子”、“岳飞追赶四太子”、“大破摩天岭”等民间典故彩画,戏台后厢房板壁上留存清光绪十年至三十年间(1884-1904)的演出“水牌”,上列“大战长坂坡”“杀四门”“打金枝”等戏曲名称,为别的地方公祠所少见。

(草坪公祠)

位于北乡的潭田村公祠始建于清康熙十四年(1675年),重修于清道光十一年(1831),整座建筑坐北朝南,为封闭式结构,屋面由14根红木大柱擎起,没有天井,南面设戏台,北面置神龛。戏台正中书有“乐天钧”牌匾,上有“太极八卦”藻井,两边安有雕花木窗。神龛上供奉着乐氏历代先祖及南宋“特科状元”乐雷发塑像。

“文溪家庙”位于三井镇谈文溪村正东面,这是新田唯一以“家庙”冠名的公祠。缘于该村先祖600年前自广东深圳迁徙而来,故一直沿袭祖籍地宗祠通称“家庙”,以彰显毋忘祖宗、正本清源之情怀。文溪家庙于清光绪十八年(1892)建成,左右两扇大门用青条石护砌,上有阴刻隶书门联,字体遒劲稳健,左门联曰:“人瑞望孚新月旦,儒门德踵旧风流”,右门联曰:“文岸朝宗排一字,笔锋插汉兆三公”。内有戏台、天井、廊房、大厅,整体布局大气,饰物雕刻精美,戏台后厢房板壁上清光绪年间留下的戏曲剧目“水牌”清晰可辨。

金盆镇徐家铺村原有一座“会文公馆”,在新田众多古祠堂中颇具特点。该公馆于清道光七年(1827),由邑文人徐荣封为总首,合铺诸君及户邻亲友捐资修建。盖因徐家铺系“乡邻往来交际之区”,“营建公堂,以文會友,存明義理”,“为奕世合会之地”,故名“会文公馆”。这是属于全体铺街户邻的公馆,非同于传统意义上的宗祠。可惜至20世纪60年代初,会文公馆因改作人民公社驻所而被拆解,戏台、天井等“半壁江山”不复存在,复归村集体后,于1980年代中再遭彻底拆毁。

(徐银飞 收集整理)

作者:徐银飞 编辑:唐健

标准

标准

A

A