门楼:新田古村落的历史标识

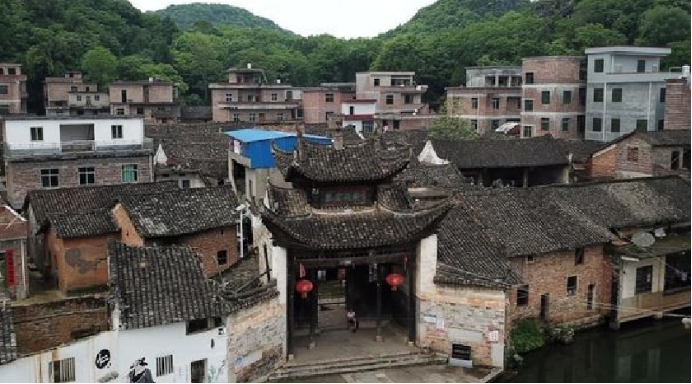

(图为乐大晚门楼)

门楼,又名牌坊、牌楼,是中国古代的特有建筑,存在于中华大地至今已两千多年。《诗·陈风·衡门》曰:“衡门之下,可以栖迟”,这是门楼可追溯到的最早记载。门楼起源于汉代坊墙上的坊门,门上榜书坊名以为标记,宋以后随着里坊制的瓦解,坊门的原有功能消失,但坊门仍然以脱离坊墙的形式独立存在,成为象征性的门,即为门楼。门楼立于街口、桥梁等显要的位置,在南宋已经出现,至明成为常制。除了空间分界、标识导向、风俗展示、装饰美化的作用,还常用于对开官、及弟、守节等进行表彰,如汉时的‘榜其闾里’,唐宋之‘树阙门闾’,至元明清已改用‘旌表建坊’的做法。

古时候,新田的村庄大多在村口或宗祠前面建造门楼,一般采用砖木结构,基础以上用柏木柱子支撑,做成重檐歇山顶马头墙,青砖黑瓦,门窗雕饰,梁上嵌挂题匾。作为公共建筑,门楼是村落的大门,担负着进出一方聚落关口的功能。同时,门楼除了用一面墙界定内外领域,有的还在墙后设置有一个可以休息的门屋,两侧安放有条座,供村民或者穿村而过的行人乘凉躲雨歇脚,其实起到了路亭的作用。门楼还寄托了风水的寓意,建造时很讲究朝向,村口门楼正对的方向,往往沃野连绵,峰峦起伏,景色秀丽,一览无余。门楼还是展示家族最核心东西的载体,历来村中婚娶或出殡都要从门楼进出,以此体现家族认同和归属。

新田的古门楼历经风雨沧桑,损毁相当严重,现今保存较完好的约有20余座。如:砠湾门楼位于该村正前方,始建年代不详,重修于清光绪五年(1879)。整座建筑砖木结构,为重檐歇山顶马头墙,8根木大柱支撑,两边是八字形的歇山墙,正前方檐下有一根镂空雕“双龙戏珠”横梁,两边是高浮雕“凤穿牡丹”图案,大门的正上方是一块金字“万象包涵”牌匾,书法炉火纯青。门两边是雕花窗,窗下绦环板上雕刻的“祥禽瑞兽”栩栩如生。第二层屋檐全部以榫卯结构的木斗拱支持,四面飞檐,檐角装饰鲤鱼飞吻,中置葫芦宝鼎并镶金钱栏板。门楼造型古朴典雅,庄重大方,属典型江南建筑风格。

(图为厦源门楼)

厦源门楼是该村的标志性建筑。门楼位于村口,始建于明初,坐西朝东,通高7米,面积约80平方米,上下两层,顶覆小青瓦,单檐歇山顶。第一层为砖木结构,大门两旁平底阴刻行书藏头联:“厦对羊山纳两间秀气;源从鹅水挹万代恩波。”横批为“气象万千”。第二层为纯木结构,悬挂“裕后宏猷”匾额,寄予赞许先祖、激励后昆之义。四周以雕花透窗围砌,饰以风景山水壁画。整座门楼古朴典雅,气势恢弘。

骆铭孙村(列入第五批“中国传统村落名录”)现存门楼三座,为县境内绝无仅有。村口正门楼,始建于明朝初年,重建于康熙乙丑年。这是村中最早建造的牌楼,为庑殿顶,三层八柱,三间四楼,全木结构。牌楼上方原挂有“文武荣流、衣冠门第”两块牌匾,今已遗失,不知去向。门楼前面有一方塘,水光潋滟,楼亭倒映,景致怡人。“锦衣总宪”门楼(也称骆安公门楼)位于正门楼右侧百余米处,源自明朝时期骆氏一门八代,历任朝廷锦衣卫百户、锦衣卫指挥使(锦衣总宪)、锦衣卫指挥、锦衣卫左都督等官职,是为“锦衣卫世家”,被明朝廷钦赐为“楚南望族”,并御赐兴建“锦衣总宪”门楼一座,以彰其功。“锦衣总宪”门楼坐北朝南,为重檐歇山顶马头墙,榫卯结构,青条石铺地,大门两边为八字形歇山墙,8根木柱支撑起门楼,明嘉靖皇帝亲笔御赐的红漆烫金“锦衣总宪”牌匾镶嵌于门楼正中,两层屋檐均用木斗拱镶接叠加托起小青瓦,建造技术非同一般。村左侧的京都上湖南会馆(即骆氏宗祠),为明朝廷特意恩准,由锦衣卫指挥使骆思恭倡导修建,会馆前置牌楼结构复杂,制作精美,飞檐斗拱,“楚南望族”匾额,大气磅礴。骆铭孙村三座门楼互为呼应,彰显骆氏家族昔日的显赫历史。

曾经遍布新田乡村的古门楼,以其考究的布局和精致构造,承载民间建筑、风土民俗等文化精髓,昭示着古村落对外的第一形象,反映出一个村庄的精神气,令人产生视觉美感,心存敬畏之情。

(徐银飞 收集整理)

作者:徐银飞 编辑:罗钾

标准

标准

A

A